Путешествие по сказкам 1класс

«Путешествие в мир русских народных сказок»

Классный час для

1 класса.

Учитель начальных классов

Андреева Е.А.

Любите ли вы сказки?

А почему сказки называют народными?

Народные сказки придумал народ и передавал их из уст в уста, из поколения в поколение.

В мире много сказок Грустных и смешных, И прожить на свете Нам нельзя без них.

В сказке может всё случиться: Что-то ждёт нас впереди? Слышишь? Сказка в дверь стучится, Скажем сказке: “Заходи”.

Что такое сказка?

- Сказка — произведение о вымышленных лицах и событиях с участием волшебных фантастических сил.

Корзинка со сказочными вещами.

“ Лиса и журавль”

“ Гуси-лебеди”

“ Курочка Ряба”

“ Жар-птица и Василиса-царевна”

“ Царевна-лягушка”

“ Петушок и бобовое зернышко”

Сказочные письма

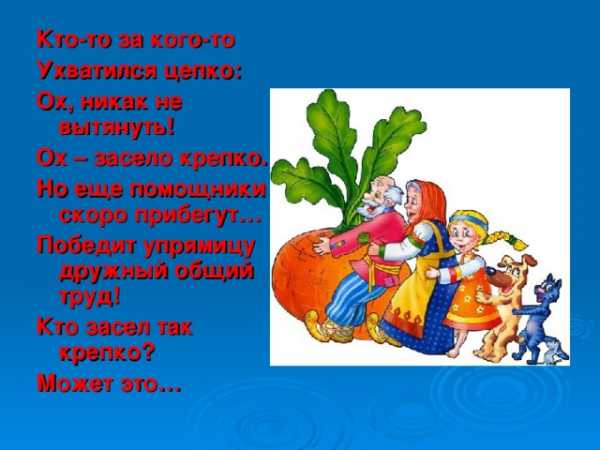

Кто-то за кого-то

Ухватился цепко:

Ох, никак не вытянуть!

Ох – засело крепко.

Но еще помощники скоро прибегут…

Победит упрямицу дружный общий труд!

Кто засел так крепко?

Может это…

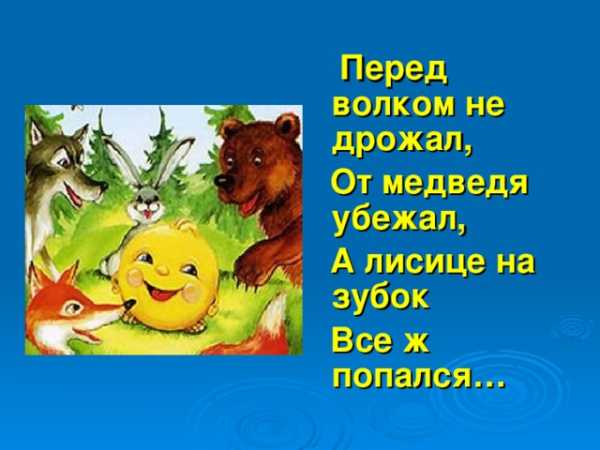

Перед волком не дрожал,

От медведя убежал,

А лисице на зубок

Все ж попался…

Возле леса, на опушке,

Трое их живет в избушке.

Там три стула и три кружки,

Три кроватки три подушки.

Угадайте без подсказки,

Кто герои этой сказки?

- Очень расстроена.

Нечаянно разбила яичко…

- Все закончилось благополучно,

Только хвост мой остался в проруби…

Послушайте отрывок и отгадайте из какой он сказки.

«Мужик и медведь»

- На другой год мужик посеял на том месте рожь. Приехал жать, а уж медведь его дожидается:

— Теперь меня, мужик не обманешь, давай мою долю.

— Бери, медведюшко, корешки, а я себе возьму хоть вершки.

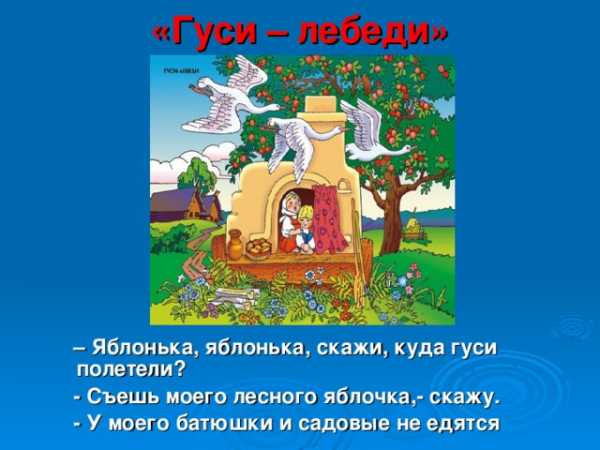

«Гуси – лебеди»

– Яблонька, яблонька, скажи, куда гуси полетели?

— Съешь моего лесного яблочка,- скажу.

— У моего батюшки и садовые не едятся

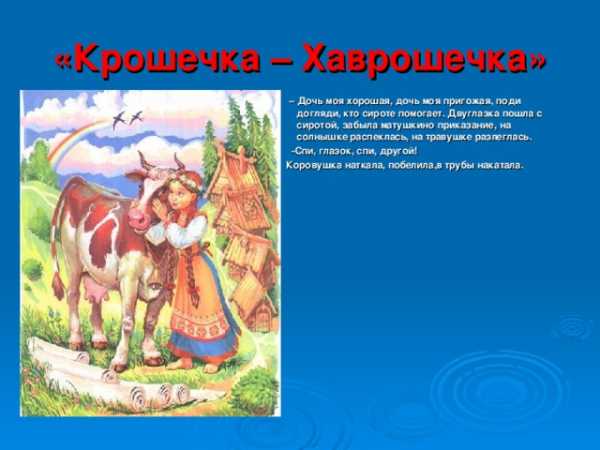

«Крошечка – Хаврошечка»

– Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает. Двуглазка пошла с сиротой, забыла матушкино приказание, на солнышке распеклась, на травушке разлеглась.

-Спи, глазок, спи, другой!

Коровушка наткала, побелила,в трубы накатала.

multiurok.ru

РУССКИЕ НАРОДНЫЕКакие сказки называют народными?

Виды сказокБЫТОВЫЕ СКАЗКИ

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ

ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

УЗНАЙ СКАЗКУКроссворд «Знаешь ли ты сказки» | |||

| Вспомним, из каких частей состоят обычно русские народные сказки? Вспомним, из каких частей состоят обычно русские народные сказки? А в нашем произведении не сказочный,а реалистичный зачин, но в нем говорится о том же, о чем и в сказочном: что, где и когда происходит…. | Викторина по сказкам Какие качества восхваляются в сказке? Какие качества высмеиваются в сказке? Народные сказки – уникальный материал, позволяющий раскрыть детям такие морально-нравственные истины, как | ||

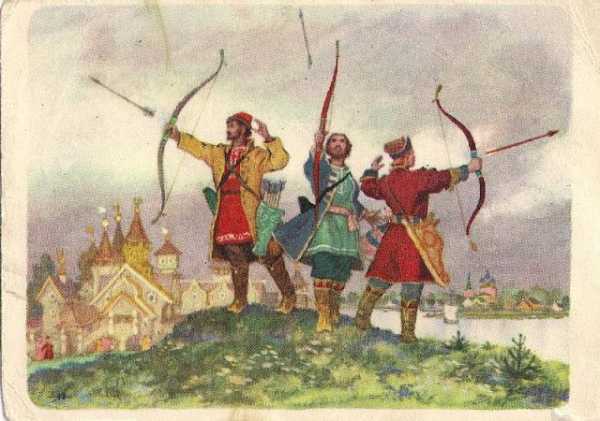

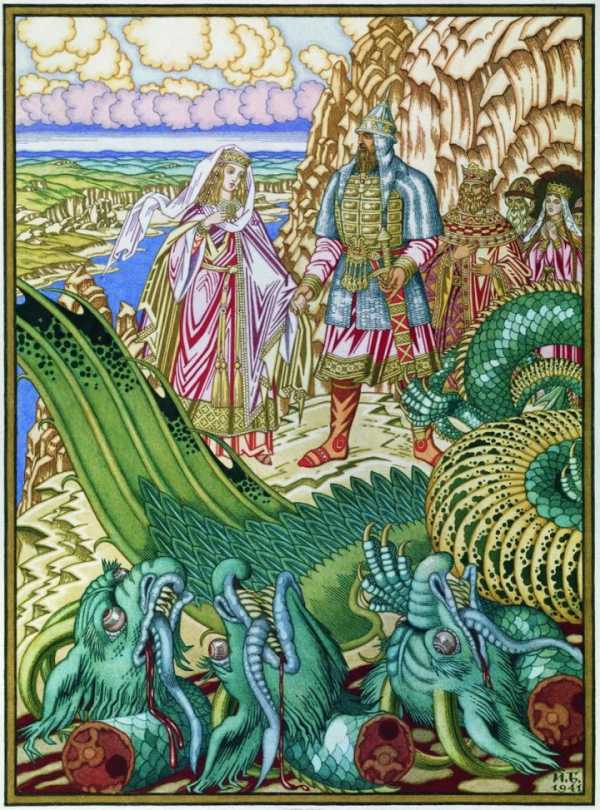

| Русские народные сказки «Царевна-лягушка» Виды сказок Героические подвиги, радостный, творческий труд, сочетание внутренней и внешней красоты героев | Сказка ложь да в ней намёк… Русские народные сказки Урок литературы в 5 классе Сказка ложь, да в ней намёк, Сказка ложь, да в ней намёк, Добрым молодцам урок Передаваясь из поколения в поколение, сказки пришли к нам из глубокой древности. Рассказывали их нищие странники, портные, отставные… | ||

| Русские народные праздники русские народные праздники Если будни осмыслялись как время, в которое человек должен заниматься мирскими делами, добывая хлеб насущный, то праздник понимался… | Вопросы учебной темы: Вопросы учебной темы А. Н. Афанасьев.«Народные русские сказки», Москва, «Художественная литература», 1991г | ||

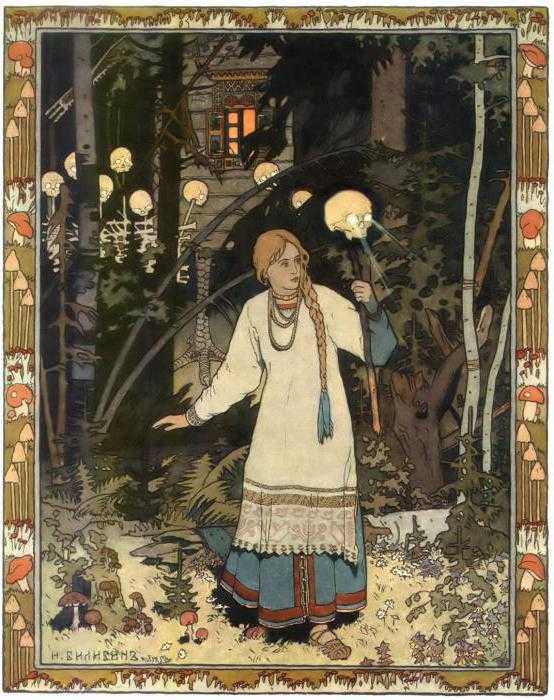

| В. М. Васнецов «Книжная лавочка» В. М. Васнецов «С квартиры на квартиру» Рябове Вятской губернии (ныне Кировская область), которая издавна славилась величественной красотой природы, искусством народных… | Проект по литературе. Тема: Образ Бабы Яги в русских сказках Слушая русские народные сказки, мы привыкли считать Бабу Ягу необходимым персонажем. Что же такого в этом существе, что пугает, но… | ||

| Какие сказки принадлежат перу Г. Х. Андерсена? «Беляночка и Розочка» Оле-Лукойе мог бы рассказывать им сказки? (Прыснуть в глаза из спринцовки сладким молоком и подуть на затылок) | Литература 5 класс «…Русские песни, предания, пословицы, …наконец русские сказки без сомнения заслуживают большого внимания: они память нашего давно… |

rpp.nashaucheba.ru

Народная сказка — это хороший способ познания мира ребенком

Каждая мама стремится, чтобы ее малыш проводил время не только интересно, но и с пользой. Именно поэтому наши бабушки читали нам в детстве увлекательные сказки. Прошли годы, но эти занимательные истории не потеряли своей актуальности. В наше время мамы покупают для своих малышей красочные иллюстрированные книжки, в которых находятся старые добрые истории, полюбившиеся нам еще в детстве.

Что такое сказка

За много столетий было придумано множество интересных историй, но кто их придумал и, главное, для чего? Народная сказка — это история или небылица, которую сочинили люди. Такое повествование не имеет конкретного автора, но оно отображает характер и ценности народа, который его сотворил.

Обычно в таких историях идет речь о противоборстве добра и зла, и в них всегда побеждают положительные персонажи. Чтобы такие сказки было увлекательно читать, в них включены приключения, волшебство и умеющие разговаривать животные. Именно поэтому их читают с упоением не только детки, но и уже взрослые родители.

Зачем они нужны

Сегодня народная сказка — это кладезь мудрости, который необходим маленькому человечку, ведь он только начинает познавать мир. Такие рассказы помогают развить в сознании ребенка моральные ценности, дают ему понять, что такое доброта и какие поступки считаются плохими.

Кроме того, читая вместе с родителем, малыш тренирует речевые навыки, и подобное времяпрепровождение представителей двух поколений делает их еще ближе друг к другу. Но даже в том случае, когда ребенок не умеет говорить, картинки помогают ему проявлять эмоции при виде уже знакомого Колобка, курочки Рябы или жителей теремка. А сказочные истории, изложенные доступным языком, способствуют развитию внутреннего мира, ведь для маленьких детей это очень важно.

Кроме того, на поступках главных героев дошколята учатся смекалке и находчивости, что пригодится им во взрослой жизни, когда они сами будут сталкиваться с трудностями. Народная сказка — это настоящий помощник в развитии творческой личности. Но кроме этого у малыша формируется человечность и сочувствие к другим людям и животным.

О чем повествуют русские народные сказки, мультфильмы и фильмы

Каждая нация может похвастаться коллекцией небылиц. Любая такая история отображает свои характерные черты, которыми одарены главные герои, также в них есть привычный быт и традиции. Так, русские народные сказки, мультфильмы и фильмы раскрывают сущность славянской души. В частности, это простота характера, добродушие и находчивость, которые помогают заработать хорошую репутацию и достичь счастья.

Кто-то может не понимать, в чем польза сказки об Иванушке-дурачке. Но здесь отображается смиренность персонажа и несклонность его к злобе, которая помогает получить то, чего не могут добиться коварные и хитрые люди. Именно эти тонкости способен уловить малыш, у которого только начинает формироваться характер. Такой ребенок уже сможет различать красоту души и внутреннее уродство. Интересно то, что все народные фильмы, сказки, мультфильмы учат тому, что в беде могут выручить друзья, что нужно оставаться верным своей любви, и тому, что добрые люди более счастливы.

Список русских сказок

Известно, что существует множество интересных повествований. Но порой, когда пытаешься их вспомнить, на ум не приходит ничего кроме «Колобка». Поэтому сейчас можно повторить для себя названия народных сказок, которые нам так часто читали в детстве.

Русские сказки о животных — это «Лиса и Журавль», «Волк и семеро козлят», «Козел да Баран», «Теремок», «Кот – серый лоб», «Петух и жерновцы», «Зайкина избушка», «Маша и Медведь». Также есть сказки, в которых присутствует волшебство. Это «Василиса Прекрасная», «Снегурочка», «Морозко», «Сивка-бурка», «По-щучьему веленью», «Курочка Ряба», «Иванушка и серый Волк», «Аленушка и братец Иванушка». Примечательно то, что все эти народные сказки, мультфильмы и постановки фильмов интересно пересматривать и перечитывать снова и снова и каждый раз сопереживать героям повествования.

Наследие других народов

В каждой стране есть такие сказки, которые увлекут любого ребенка и при этом помогут ему еще лучше усвоить то или иное качество. Например, украинские сказки очень напоминают своим стилем изложения и персонажами русские небылицы. Это и всем известный «Козел и Баран», и «Соломенный Бычок», «Серко», «Мороз и Ветер», «Хлебороб» и другие.

Белорусский фольклор тоже открывает перед читателем традиции и устои своего народа. Как пример можно рассмотреть такие сказки: «Потерянное слово», «Как Степка с Паном говорил», «Пану наука», «Бабка-шептуха», «Два Мороза», «Аленка», «Андрей всех мудрей», «Отцов дар», «Лисица-хитрица», «Почему Барсук и Лиса в норах живут». Конечно, мы назвали далеко не все сказки, поскольку народная мудрость очень глубока и обширна, но из каждого из этих повествований ребенок сможет вынести важный урок.

Приучать ли малыша к сказкам

Порой современные родители не решаются знакомить своих детей с подобным фольклором. Они считают, что народная сказка — это глупый вымысел, который не дает малышу правильного представления о жизни. Они уверены, что представленные в этих произведениях говорящие животные и легкий успех только воспитают излишнее воображение.

В действительности же это ошибочное мнение, поскольку детки воспринимают мир совсем в других красках. Именно такой язык помогает им принять жизнь и знакомит с тем, что есть злые и добрые люди, учит правильно себя с ними вести. Также сказки говорят о том, что нужно слушать родителей, что важно стать хорошим человеком, что у животных есть чувства.

Поскольку у малышей еще нет логического мышления, такие истины воспринимаются естественно и не вызывают нездоровой реакции и нарушений в психике.

Напоследок стоит напомнить, какую радость приносили эти сказки вам в детстве, когда бабушка или мама брала книжку и начинала произносить волшебные слова: «Жили-были…»

fb.ru

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Все мы когда-то были детьми и все без исключения любили сказки. Ведь в мире сказок есть особенный и необыкновенный стиль, наполненный нашими мечтами и фантазиями. Без сказок даже реальный мир теряет свои краски, становится обыденным и скучным. Но откуда взялись всем известные герои? Быть может, когда-то по земле ходили настоящая Баба Яга и леший? Давайте разбираться вместе!

По определению В.Даля, «сказка — вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная повесть, сказание”. А вот Новая иллюстрированная энциклопедия даёт такое определение сказки: «это один из основных жанров фольклора, эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного, авантюрного или бытового характера с уставкой на вымысел”. Ну и конечно же нельзя не вспомнить слова нашего великого поэта: ”Сказка-ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок!”

Фото: Дмитрий Карамышев

Фото: Дмитрий КарамышевТ.е., как не крути, сказка-вымысел… Но ведь в ней всё необыкновенно, волшебно и очень привлекательно. Идёт погружение в таинственный, зачарованный мир, где звери говорят человеческим голосом, где предметы и деревья передвигаются сами по себе, где добро обязательно побеждает зло.

Каждый из нас помнит как была наказана Лиса за то, что обманом выгнала Зайчика из избушки (“Лиса и Заяц”), как жестоко поплатился своим хвостом бестолковый Волк, который на слово поверил хитроумной Лисе (“Волк и Лиса”), как быстро справились с репкой (“Репка”), когда решили тянуть её сообща да ещё и не забыли Мышку позвать, как сильный забыл о слабых в сказке “Теремок” и к чему это привело…

Умное, доброе, правильное, высоконравственное, заложенное в сказках помогает воспитать в наших детях самые лучшие человеческие качества. Сказка учит жизненным премудростям. И эти ценности вечные, из них складывается то, что и называем мы – духовная культура.

Помимо прочего, неоценимость сказок и в том, что они дают возможность познакомить детей с жизнью и бытом русского народа.

Что значит русская деревня? Что значило дерево, лес для русского человека? А предметы домашнего обихода: посуда, одежда, обувь (одни знаменитые лапти чего стоят!), музыкальные инструменты (балалайка, гусли). Это наша возможность рассказать и показать детям как жили люди в России раньше, как складывалась культура великого народа, частью которого волею судьбы стали мы, их родители, дедушки и бабушки.

Русская народная сказка — это и неоценимая помощница в формировании языковых и речевых навыков ребёнка. Слова и выражения из сказок с их древним и глубоким смыслом закладываются в нашем сознании и живут в нас, независимо от того где находимся мы сами.

Сказки дают возможность расширить словарный запас по любой теме (будь то сказки о животных, бытовые или волшебные). Традиционные русские повторы, особая мелодичность, редкие “забытые” нами слова, пословицы и поговорки, чем так богата русская речь: всё это позволяет сделать сказку доступной, понятной для детского сознания, помогает легко и быстро запомнить её. А всё это развивает фантазию детей, учит их красивой и складной речи. (Как знать, может те сказки, которые они начинают придумывать вслед русским народным сказкам, тоже когда-то войдут в сокровищницу языка).

Сказка — это особый литературный жанр, история, разворачивающаяся во вневременном и внепространственном измерении. Действующие лица такой истории — вымышленные персонажи, попадающие в сложные ситуации и выходящие из них благодаря помощникам, чаще всего наделенным волшебными свойствами. При этом коварные злодеи строят им разные козни, однако в конечном итоге добро побеждает. Создания сказок имеет древнюю историю .

ИЗ ИСТОРИИ СКАЗОК:

Сказки появились в столь глубокой древности, что с точностью определить время их рождения очень сложно. Так же мало знаем мы и об их авторах. Скорее всего, сказки сочиняли те самые крестьяне и пастухи, которые часто выступали в роли главных героев повествования.

Кто-нибудь задумывался, есть ли за этими сказаниями реальные события, были ли сказочные герои самыми обычными людьми, чья жизнь и приключения могли стать основой для сказок. А почему бы и нет? Например, лешим мог оказаться кто-то, долго живущий в лесу, отвыкший от общения с людьми, но хорошо ладивший с лесом и его обитателями. Ну, Василиса-красавица – тут все понятно. А вот Кощей Бессмертный похож на старика, женившегося на молодой девушке.

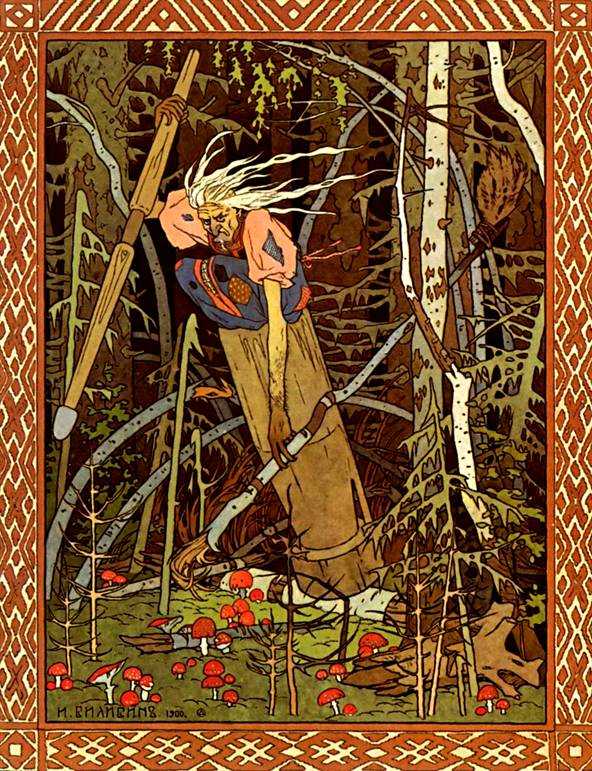

А вот с Бабой-Ягой ситуация интереснее. Наша земля расположена на пересечении дорог из Европы в Азию, с юга на север и наоборот. Вот поэтому и жили мы в тесной связи с рядом живущими народами. С севера с нами контактировали викинги, которые были на ступень выше по развитию, чем мы. Они принесли нам металл и оружие, свои легенды и сказки – а мы им одежду, обувь и продукты питания, все, чем богата наша земля. Оттуда сказка о Бабе Яге, там она была злой старухой Хеель на двух костяных ногах, которая живет в отдельной избушке на окраине леса, сторожит души умерших и являет собой пограничный пункт в переходе от земной жизни в загробную. Она не отличается особой добротой и изо дня в день создает массу испытаний и неприятностей для тех, кто идет этой дорогой. Вот поэтому к Бабе Яге попадают герои наших сказок, загнанные своими неприятностями в глухой угол.

Передавали сказочные истории из уст в уста, от поколения к поколению, по ходу дела изменяя их и дополняя новыми деталями.

Сказки рассказывали взрослые и — вопреки нашему нынешнему представлению — не только детям, но и взрослым тоже.

Сказки учили выпутываться из непростых положений, с честью выходить из испытаний, побеждать страх — и любая сказка оканчивалась счастливым финалом.

Некоторые ученые полагают, что в истоках сказки лежат первобытные обряды. Сами обряды забылись — рассказы же сохранились как кладези полезных и поучительных знаний.

Сложно сказать, когда появилась первая сказка. Наверное, это не возможно «ни в сказке сказать, ни пером описать». Но известно, что первые сказки были посвящены явлениям природы и их главными персонажами были Солнце, Ветер и Месяц.

Немного позже они приняли относительно человеческий облик. Например, хозяин воды — это дедушка Водяной, а Леший — это хозяин леса и лесных зверей. Именно эти образы говорят о том, что народные сказки создавались еще в то время, когда люди очеловечивали и одушевляли все стихии и силы природы.

Водяной

ВодянойЕще одним важным аспектом верований первобытных людей, который нашел отражение в народных сказках, является почитание птиц и зверей. Наши предки верили, что каждый род и племя происходит от конкретного животного, которое было покровителем рода (тотемом). Именно поэтому часто в русских сказках действуют Ворон Воронович, Сокол или Орел.

Также в народных сказках нашли свое выражение и древние обряды (например, посвящения мальчика в охотники и воины). Удивительно, что именно с помощью сказок они дошли до нас в почти первозданной форме. Поэтому народные сказки очень интересны для историков.

СКАЗКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Сказки раскрывают все важнейшие стороны русской жизни. Сказки — неисчерпаемый источник сведений о национальном характере. Сила их и в том, что они не только раскрывают его, но и создают. В сказках раскрывается множество отдельных черт характера русского человека и особенностей его внутреннего мира и идеалов.

Вот типичный диалог (сказка «Летучий корабль»):

Старик спрашивает дурня: «Куда идешь?»

— «Да царь обещал отдать свою дочку за того, кто сделает летучий корабль».

— «Разве ты можешь сделать такой корабль?»

— «Нет, не сумею!» — «Так зачем же ты идешь?» — «А Бог его знает!».

За этот замечательный ответ (потому, что он честный!) старик помогает герою добыть царевну. Это вечное странствие «не знаю куда», в поисках «не знаю чего» присуще всем русским сказкам, да и всей русской жизни в целом.

Еще в русских сказках, как и в русском народе, сильна вера в чудо.

Конечно, все волшебные сказки в мире строятся на каких-то необыкновенных событиях. Но нигде чудесное так не главенствует над сюжетом, как в русских. Оно нагромождается, переполняет действие и в него всегда верят, безоговорочно и без тени сомнения.

Художник: Анастасия Столбова

Художник: Анастасия СтолбоваСвидетельствуют русские сказки и об особой вере русского человека в значение сказанного слова. Так, существует отдельный цикл из разряда сказок-легенд, в котором весь сюжет завязан на разного рода случайно вырвавшихся проклятиях. Характерно, что известны только русские варианты подобных сказок. В волшебных сказках также подчеркивается важность произнесенного слова, необходимость держать его: пообещал жениться на той, которая найдет стрелу, — надо выполнять; сдержал слово и ходил на могилу к отцу — будешь награжден; произнесла обещание выйти замуж за того, кто украл крылышки, — выполняй. Этими простыми истинами наполнены все сказочные сюжеты.

Слово открывает двери, поворачивает избушку, разрушает чары. Пропетая песенка возвращает память мужу, забывшему и не узнавшему свою жену, козленочек своим четверостишием (кроме него, видимо, он ничего говорить не умеет, иначе бы объяснил, что случилось) спасает сестрицу-Аленушку и себя. Слову верят, без всякого сомнения. «Я тебе пригожусь», — говорит какой-нибудь зайчик, и герой отпускает его, уверенный (впрочем, как и читатель), что так и будет.

Нередко герои награждаются за свое страдание. Эта тема также особо любима русской сказкой. Часто симпатии оказываются на стороне героев (еще чаще — героинь) не в силу их особых качеств или совершаемых ими поступков, а из-за тех жизненных обстоятельств — несчастье, сиротство, бедность, — в которых они оказались. В этом случае спасение приходит извне, ниоткуда, не как результат активных действий героя, а как восстановление справедливости. Такие сказки призваны воспитывать сострадание, сочувствие к ближнему, чувство любви ко всем страждущим. Как тут не вспомнить мысль Ф. М. Достоевского о том, что страдание необходимо для человека, т. к. укрепляет и очищает душу.

Своеобразным представляется отраженное в сказках отношение русского народа к труду. Вот, казалось бы, непонятная с точки зрения идеалов сказка про Емелю-дурака.

Лежал он всю жизнь на печи, ничего не делал, да еще и не скрывал причины, отвечал «Я ленюсь!» на все просьбы о помощи. Пошел как-то по воду и поймал волшебную щуку. Продолжение хорошо знакомо всем: щука уговорила его отпустить ее назад в прорубь, а за это обязалась выполнять все желания Емели. И вот «по щучьему веленью, по моему прошенью» сани без лошади везут дурака в город, топор сам дрова рубит, а они в печь складываются, ведра маршируют в дом без посторонней помощи. Мало того, Емеля еще и дочку царскую заполучил, тоже не без вмешательства волшебства.

Конец, правда, все-таки обнадеживающий (в детских пересказах его почему-то часто опускают): «Дурак, видя, что все люди как люди, а он один был нехорош и глуп, захотел сделаться получше и для того говорил: «По щучьему веленью, а по моему прошенью, кабы я сделался такой молодец, чтоб мне не было подобного и чтоб был я чрезвычайно умен!» И лишь успел выговорить, то в ту ж минуту сделался так прекрасен, а притом и умен, что все удивлялись».

Эту сказку часто трактуют как отражение извечной склонности русского человека к лени, безделью.

Говорит же она, скорее, о тяжести крестьянского труда, рождавшего желание отдохнуть, заставлявшего мечтать о волшебном помощнике.

Да, если тебе повезет и ты поймаешь чудо-щуку, можно будет с удовольствием ничего не делать, лежать на теплой печи и думать о царской дочке. Все это, конечно, также нереально для мечтающего об этом мужика, как ездящая по улицам печка, и ждет его обычная трудная повседневная работа, но помечтать-то о приятном можно.

Сказка раскрывает и еще одно отличие русской культуры — в ней нет святости понятия труда, того особого трепетного отношения, на грани «труд ради самого труда», которое свойственно, например, Германии или современной Америке. Известно, например, что одной из распространенных проблем у американцев является неумение расслабиться, отвлечься от дела, понять, что ничего не случится, если на неделю уехать в отпуск. Для русского человека такой проблемы нет — отдыхать и веселиться он умеет, а работу воспринимает как неизбежность.

Известный философ И. Ильин считал такую «лень» русского человека частью его творческой, созерцательной натуры. «Созерцанию нас учило прежде всего наше равнинное пространство, — писал русский мыслитель, — наша природа, с ее далями и облаками, с ее реками, лесами, грозами и метелями. Отсюда наше неутолимое взирание, наша мечтательность, наша созерцающая «лень» (А.С. Пушкин), за которой скрывается сила творческого воображения. Русскому созерцанию давалась красота, пленявшая сердце, и эта красота вносилась во все — от ткани и кружева до жилищных и крепостных строений». Пусть нет рвения и возвеличивания труда, зато есть чувство прекрасного, слияние с природой. Это тоже приносит свои плоды — богатое народное искусство, выразившееся в том числе и в сказочном наследии.

Однозначным является отношение к богатству. Жадность воспринимается как большой порок. Бедность же является достоинством.

Это не значит, что нет мечты о достатке: трудности крестьянской жизни заставляли мечтать о скатерти-самобранке, о печке, в которой «и гусятины, и поросятины, и пирогов — видимо-невидимо! Одно слово сказать — чего только душа хочет, все есть!», о невидимом Шмате-разуме, который стол яствами накрывает, а потом убирает и т. д. И о волшебных замках, которые за один день сами строятся, и о полцарстве, за невесту полученном, тоже было приятно помечтать долгими зимними вечерами.

Но богатство достается героям легко, между делом, когда они о нем и не думают, как дополнительный приз к хорошей невесте или спасенной жене. Стремящиеся к нему как самоцели всегда наказываются и остаются «у разбитого корыта».

Читайте также:

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите левый Ctrl+Enter.

moiarussia.ru

это.. Русские народные сказки :: SYL.ru

Произведения фольклора – это неотъемлемая часть культуры каждого народа. Одним из элементов устного народного творчества всегда были и будут сказки. Именно им будет посвящена данная статья. Сказка – это чистый вымысел или нечто большее? Чему они учат и что будет, если ребёнка лишить волшебных миров? Пришла пора разбираться!

Что такое «сказка» и чем характеризуется русская народная сказка: определения

Согласно традиционной трактовке, сказка – это произведение либо устного народного, либо индивидуально авторского творчества. Пример авторской интерпретации – это сказка А. Толстого «Приключения Буратино, или Золотой ключик». Но ведь где-то же черпала своё вдохновение авторская художественная литература? Сказки коллективного создания, которые передавались из уст в уста в течение многих веков, – вот что было источником и началом всех начал. Сегодня именно они будут рассмотрены в этой статье максимально подробно.

Русские народные сказки, которые до XVII века назывались байками или баснями, представляют собой одну из форм фольклорной прозы. Они создавались в течение длительного времени путём наращений и убавлений в повествовании, которые производились каждым отдельно взятым человеком и, отсюда, всем русским народом.

В сказках самосознание людей пыталось максимально выразить себя: они вкладывали в истории наиболее характерные элементы своей культуры, традиций, нравов, чтобы передать этот опыт подрастающему поколению, нуждающемуся в жизненном ориентире. Русские народные сказки, таким образом, это кладезь древней мудрости. В них поднимаются извечные вопросы нравственного, семейного, бытового, государственного характера, на каждый из которых в результате даётся однозначный ответ: так поступать – хорошо, а так – плохо.

Как подразделяются русские народные сказки?

Фольклорные сказки классифицируются на несколько крупных категорий. По одному из наиболее распространённых вариантов, который был предложен Э. В. Померанцевой, известной исследовательницей жанра, схема разграничения сказок выглядит следующим образом:

- Сказки о животных («Колобок», «Коза-дереза»).

- Волшебные сказки («Царевна-Лягушка», «Иван-дурак»).

- Бытовые («Каша из топора», «Как мужик с барином обедал»).

- Иногда выделяются также сказки новеллистические, или авантюрные.

Пришло время разобраться конкретнее в каждом из видов.

Сказки о животных

Детские сказки о животных – это одна из древнейших разновидностей данного жанра. Такие произведения целиком построены на иносказании, или аллегории: через животный мир явственно проступает мир человеческий. Каждый из персонажей наделяется чертами характера и свойствами людей: так, традиционные здесь герои – это лиса, которая всегда хитра и не побрезгует очередным обманом; волк, который самоуверен и глуп, в результате чего всегда заканчивает плачевно; медведь, нередко выступающий олицетворением невежественности и грубой силы. Дрозд, лягушка, заяц, мышка обычно являются представителями слабого начала, которое тем не менее в результате побеждает. Таким образом, в сказках о животных происходит развенчание человеческих пороков, таких как жадность, стремление причинить вред ближнему, зависть, корысть, алчность. Утверждаются противоположные, положительные черты, например, умение помочь другу в беде, сострадание, милосердие и пр.

Приёмами, активно используемыми в ходе повествования, являются все оттенки юмора и сатиры. Художественный язык сказок очень разнообразен и насыщен, состоит из большого количества диалогов. Произведения обладают динамичным действием, которое выступает двигателем быстро развивающегося сюжета. Композиция обычно представляет собой повторение одного и того же акта и в целом несложна. Образы всегда запоминающиеся, причём каждый из них соотносится с определённой стороной: добром или злом.

Волшебные сказки

Сказка – это произведение, которое не сможет ничему научить ребёнка, если с первых слов его не заинтересует. В этом плане волшебные сказки – просто отличные помощники и для родителей, и для учителей! Главная задача данного типа сказок: вызвать у детей восхищение главным, всегда исключительно положительным героем, а также спровоцировать желание осудить антагониста (злодея). Эта цель достигается путём развития волшебных сюжетов и мотивов с такими традиционными в данном случае элементами, как наличие явной фантастики (герои-помощники, например, разговаривающие животные, а также волшебные магические предметы: скатерть-самобранка, ковёр-самолет, сапоги-скороходы и др.), борьба со злом, большое количество эпизодов, которые подогревают у ребёнка интерес к происходящему и вызывают в нем желание узнать финал произведения. Если говорить о композиционном построении волшебных сказок, то в них описание и повествование будет превалировать над диалогом, за счёт чего палитра изобразительно-выразительных средств также будет представлена очень широко. Игра контрастными противопоставлениями, сравнения, олицетворения, каламбуры и юмор – на таком широком поле возможно органичное переплетение всего в единое целое.

Бытовые сказки

Не такая распространённая, но всё же небезынтересная разновидность – это бытовые сказки. Они призваны развенчать отрицательные черты человеческого характера и, наоборот, возвысить находчивость и острый ум. Здесь практически нет фантастических элементов, а сюжет вращается вокруг необычного, уникального случая, произошедшего в самых обычных взаимоотношениях между людьми. Эти детские сказки отличаются от других разновидностей жанра тем, что в них используется гиперболизация (преувеличение), условный реализм (хотя всё происходит так же, как в действительности, разрешается история всё-таки сказочным путём, например, герой проявляет смекалку и остаётся безнаказанным, хотя в жизни его бы обязательно поймали и т.д.), а также тем, что главное действующее лицо – это персонаж, которому всегда иронически везёт. Главный акцент приходится на финал произведения. Широко употребляется диалоговая форма и глаголы, которые определяют действие («пошёл» – «сказал» – «сделал»). Традиционные персонажи – поп, солдат, баба, мужик, помещик и др. В отличие от других видов, это также сказки для взрослых. Несмотря на практически полное отсутствие фантастических элементов, они тем не менее несут глубокую философичную мораль, способную дать пищу к размышлению и «большим» дядям и тётям.

Новеллистические сказки, согласно классификации некоторых исследователей, представляют собой одно из ответвлений бытовых сказок ввиду схожести используемых в них средств художественной выразительности и сюжетной составляющей, где главную роль, аналогично бытовым сказкам, играют ум и смекалистость героя.

Влияние на детей

Сказка – это всегда помощник и друг. Произведения, созданные русским народом, – это то, что особенно необходимо ребёнку для правильного, гармоничного развития и дальнейшего становления его как человека и личности. Они совершенствуют воображение, мышление, эмоциональную сферу, развивают память и речь и, конечно, на самых ранних этапах знакомят детей с категориями нравственности и морали, которые закладываются и остаются с ребятами в течение всей их последующей жизни.

www.syl.ru

Когда появились русские народные сказки

На вопрос, насколько давно появились народные сказки, фольклористы не дают точного ответа и рассуждают о том, что историзм фольклора не равен прямому отражению истории. Тем не менее и историкам, и фольклористам удается по ряду признаков приблизительно определить время возникновения некоторых сказочных сюжетов.

Морозко и Баба-яга

Эти персонажи пришли в русский фольклор едва ли не из первобытных времен. Специалисты усматривают в Бабе-яге признаки древней богини, в которой соединились черты хозяйки царства мертвых и повелительницы зверей. У нее костяная нога. У многих индоевропейских народов такая хромоногость является признаком принадлежности одновременно и к этому миру, и к потустороннему царству. Для образа Бабы-яги характерен дуализм – она может быть и злой ведьмой, и доброй помощницей, что также является отражением древнейших представлений о духах природы.

Визит к колдунье юного героя (девочки-падчерицы, Иванушки и т. п.) фольклористы интерпретируют как отголоски древнейшего обряда инициации, перехода из детского состояния во взрослое. Баба-яга сажает героя на лопату и грозит отправить его в печь, чтобы потом съесть. Согласно представлениям многих народов инициация это смерть ребенка, который должен переродиться во взрослого. Сюжет про Морозко фольклористы, в том числе С. Агранович, интерпретируют, как «ледяной» вариант «огненной» смерти подростка в печи. Отец по очереди отвозит своих дочерей в зимний лес и оставляет там на всю ночь без огня. Задача девушки — стойко перенести испытание холодом и выжить в лесу. Та, которой это удается, получает приданое, то есть возможность выйти замуж, став взрослой. Другая, которая оказывается не такой стойкой, приданного не получает. В наиболее архаичном варианте сказки злая сестра гибнет в лесу.

Сюжеты, связанные с медведем

К числу самых распространенных сюжетов, связанных с медведем, относится сказка про девочку, которая оказалась в медвежьей берлоге, но сумела перехитрить зверя, заставив его отнести себя домой («Маша и медведь»). Второй известный сюжет – «Медведь – липовая нога». Медведь по многим признакам может интерпретироваться как древний тотемный зверь славян. Об этом говорит хотя бы тот факт, что наши предки еще в глубокой древности остерегались называть медведя его подлинным именем, прибегая к иносказанию: «мёд ведающий». Настоящее имя этого зверя, вероятно, сродни германскому «бэр», отсюда и берлога – «логово бэра». Сюжет о девочке, оказавшейся в берлоге, может рассматриваться, как отголоски древнейших жертвоприношений хозяину леса.

История о старике и старухе лишена счастливого финала — это одна из самых страшных русских сказок, которыми темными ночами пугали друг друга наши славянские предки. Старик караулил огород и исхитрился отрубить медведю, который повадился воровать репу, лапу, которую принес домой. Старуха стала лапу зверя варить в котле. А медведь сделал себе лапу из липового пенька и пошел к дому стариков. Он поет жуткую песню про старуху, которая «на его коже сидит, его шерсть прядет, его мясо варит». Старик бросается закрыть дверь, но поздно — медведь на пороге! Фольклористы усматривают здесь мотив оскорбления тотемного животного и наказания за подобное святотатство. Тотемизм, жертвоприношения – все это переносит нас во времена первобытнообщинные.

Мотив змееборства

Сказок, главным сюжетом которых является мотив сражения со змеем или иным чудовищем, наш фольклор знает немало. Эти сюжеты тоже имеют древнее происхождение. Лингвист Топоров возводит мотив змееборства, который есть в сказках многих народов, к основному мифу, сложившемуся в ту эпоху, когда индоевропейцы были еще единым народом. Миф повествует о борьбе героя-громовержца и хтонического змея. Поскольку разделение индоевропейцев на отдельные народы началось около III тысячелетия до нашей эры, мы можем датировать истоки сказок о змееборцах примерно этим временем.

Впрочем, другая теория относит их сюжет к более близкому времени, к эпохе первых столкновений праславян со степными кочевниками. Академик Рыбаков датирует это событие примерно III-II веками до нашей эры. Столкновения с киммерийцами, сарматами, аланами, затем с печенегами и половцами породили сюжеты о сражениях со змеем (иногда противника называют Чудо-юдо). При этом датировку упрощает тот факт, что иногда победителем чудовища является не воин, а чудесный кузнец. Появление кузнечного дела рассматривалось нашими предками как некое колдовство, а сами кузнецы считались могучими колдунами. Эти представления относятся к заре развития металлургии у наших предков, то есть примерно к тому же времени. Кузнец побеждает змея, набрасывает на него ярмо и пропахивает борозды, которые впоследствии получат название «Змиевы валы». Их можно видеть на Украине и сейчас. Если верна теория о том, что эти валы связаны с именем римского императора Траяна (другое название их«Траяновы валы»), то это говорит о III-II веках до нашей эры.

Читайте также:

cyrillitsa.ru

История сказок :: Полезные статьи :: Аудиоказки для детей

- Полезные статьи

- История сказок

Сказка является одним из подразделов литературы и представляет собой вымышленные произведения устного творчества народа (фольклорные) или написанные определенным автором, как на основе фольклора, так и самостоятельно (литературные).

Когда появились сказки?

История сказок началась в седую старину, в первобытном обществе, вместе с появлением мифов. Но если мифы отражали религиозные воззрения того или иного народа, носили ритуальный характер и распространялись от власти «сверху», то сказки шли «снизу», от народа.

Ранняя сказка родилась, как своеобразная народная отповедь официозному тотемному мифу от жрецов и правителей. Не случайно, их герои чаще всего кем-то обижены (сирота, падчерица, младший брат, обделенный старшими) и ищут справедливость, или бедны и обретают богатство.

Таким образом, сказка появилась с классовым разделением общества и стала для простолюдинов отдушиной, миром незамысловатой фантазии, где все по-честному, по-справедливости, где добро торжествует, а зло – наказано. Словом, не так, как в реальной жизни.

При этом сказка не настаивает на достоверности описываемых событий, как миф, сага или былина (хотя и те круто замешаны на вымысле), а сама подчеркивает свою несуразность и невозможность. Сказка – это такая простецкая, глуповатая с виду былина, с потаенным неглупым смыслом.

От устного творчества к письменному

Продолжилась история сказок, как и родственных ей устных разговорных жанров, постепенным переходом живого народного словца на бумагу. Делалось это фольклористами и писателями (яркий пример – сказки Пушкина, написанные со слов Арины Родионовны).

Примерно в это же время возникают литературные сказки, плод творчества конкретного автора. Поначалу их сочиняли по фольклорным мотивам, но постепенно, в порыве фантазии, отходили все дальше от народа.

Появились новые герои, сюжеты, места действия сказок, хотя в целом сохранилось главное – триумф добра и справедливости.

История сказок в названии жанра

Словом «сказка» в России народные истории начали называть после 17-го века. Причем сперва так именовались перечни, списки, составляемые чаще всего властями: перепись населения, ревизии в тех или иных сферах жизни страны.

Видимо, достоверность таких документов народ оценивал на грани вымысла, поэтому и перешло слово «сказки» на фольклорные истории-выдумки. А до тех пор они назывались кощунами (до 11 века) и баснями (не путать с одноименным литературным жанром «от Эзопа»).

Современные сказки

Приблизительно с 19-го века народ перестал придумывать сказки, ограничиваясь пересказом старых. Сочинительство веселых и грустных вымышленных историй стало занятием писателей-профессионалов.

Как и большинство сельчан в наше время, сказка перебралась в город. Она добавила грамотности, приоделась в модные формы, но что-то она утратила, что-то важное. Может быть, свою фольклорную суть?

Остается надеяться, что история сказки на этом не закончена.

tale-for-child.com