Национальный татарский мужской костюм

Основа любого традиционного ансамбля костюма мужчин составляют рубаха и штаны, сшитые из сравнительно легкой льняной или хлопчатобумажной ткани. По особенностям покроя в середине 19-го и начале 20-го вв. имели место два типа мужских рубах: туникообразный — без шва на плечах, с ластовицами под мышками и с широкими вставными боковыми клиньями; рубаха со скошенными сшивными плечиками и круглыми проймами для рукавов. Штаны также относятся к древней части одежды татар. По покрою они представляют собой вариант поясной одежды тюркоязычных народов, получивший в этнографической литературе название «штаны широким шагом». Общим и устойчивым признаком, по которому можно систематизировать всю верхнюю одежду татар, является покрой стана, его спинки. По этому признаку все многообразие верхней одежды сводится к следующим двум типам: 1) одежда с приталенной спинкой; 2) одежда с прямой спинкой. В конце 19-го — начале 20-го вв. преобладающим являлся первый тип одежды. К этому типу верхней одежды относятся: камзол, казакин, бишмет, чоба, билле чикмен, билле тун.

Камзол носили поверх рубахи. Он воспринимался народом как вид домашнего платья.

Казакин — легкая длиннополая или короткая, с длинными рукавами, одежда. Его шили исключительно из фабричной ткани темных тонов.

Бишмет — по покрою идентичен длинному казакину. Его также шили из фабричной материи со сплошной приталенной (пятишовной) спинкой, длиной до икр; он утеплялся ватой или овечьей шерстью.

Чоба — легкая, без подкладки, верхняя одежда. Шили ее из льняных или конопляных тканей домашнего производства, длиной чуть ниже колен. Чоба является древней верхней одеждой. Об этом говорит и тот факт, что она вместе с рубахой и штанами входила в приданое невесты.

Чикмень — приталенная длиннополая, крестьянская демисезонная одежда, сшитая из домашнего сукна. Застегивали чикмень на левом боку: крючки пришивали на край правой полы, а петли — на левую полу.

Шуба приталенная — наиболее древняя меховая одежда. Шили из нагольных, реже дубленых овчин, мехом внутрь. Среди зажиточных татар бытовали шубы из лисьего меха. Одежда с прямой спинкой имеет следующие разновидности: джилян, чикмень прямоспинная, тулуп.

Джилян — просторный и длинный весенне-летний халат с небольшим шалевым воротником; шили его из фабричной однотонной или с еле заметными полосками материи. Джилян представлял собой верхнюю одежду мужчин почтенного возраста. Ходили в нем в мечеть или в другие присутственные места; носили чаще всего с длинным камзолом или с коротким казакином.

Чикмень прямоспинная — длинная и широкая, с глубоко запахивающимися полами, верхняя демисезонная одежда; имеет неширокий, спереди сходящий на нет шалевый воротник и длинные, слегка зауженные к кистям рукава.

Тулуп — длинная верхняя дорожная меховая одежда. Тулупы шили из овчин, реже из лисьего меха. Покрывался он темной фабричной материей, чаще сукном. Встречались также тулупы из дубленых овчин.

Обязательным атрибутом традиционной одежды татарина являлся пояс. Им подпоясывали верхнюю одежду. У богатых пояс служил своеобразным предметом щегольства. Он делался из дорогого цветного шелка, концы украшались золотой или серебряной бахромой.

goldmuseum.ru

Проектная работа. Татарский народный костюм

li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-6,decimal) «. «}#doc11993365 .lst-kix_list_2-7>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-7,decimal) «. «}#doc11993365 .lst-kix_list_2-7>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-7}#doc11993365 .lst-kix_list_2-1>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-1}#doc11993365 ul.lst-kix_list_1-0{list-style-type:none}#doc11993365 .lst-kix_list_2-4>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-4,decimal) «. «}#doc11993365 .lst-kix_list_2-5>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-5,decimal) «. «}#doc11993365 .lst-kix_list_2-8>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-8,decimal) «. «}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-6.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-6 0}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-3.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-3 0}#doc11993365 ul.lst-kix_list_1-3{list-style-type:none}#doc11993365 ul.lst-kix_list_1-4{list-style-type:none}#doc11993365 ul.lst-kix_list_1-1{list-style-type:none}#doc11993365 ul.lst-kix_list_1-2{list-style-type:none}#doc11993365 ul.lst-kix_list_1-7{list-style-type:none}#doc11993365 ul.lst-kix_list_1-8{list-style-type:none}#doc11993365 ul.lst-kix_list_1-5{list-style-type:none}#doc11993365 ul.lst-kix_list_1-6{list-style-type:none}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-5.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-5 0}#doc11993365 .lst-kix_list_2-0>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-0}#doc11993365 .lst-kix_list_2-3>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-3}#doc11993365 .lst-kix_list_2-6>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-6}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-2.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-2 0}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-2{list-style-type:none}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-3{list-style-type:none}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-4{list-style-type:none}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-5{list-style-type:none}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-0{list-style-type:none}#doc11993365 .lst-kix_list_2-4>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-4}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-1{list-style-type:none}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-8.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-8 0}#doc11993365 .lst-kix_list_1-0>li:before{content:»\0025aa «}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-6{list-style-type:none}#doc11993365 .lst-kix_list_1-1>li:before{content:»o «}#doc11993365 .lst-kix_list_1-2>li:before{content:»\0025aa «}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-0.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-0 0}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-7{list-style-type:none}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-8{list-style-type:none}#doc11993365 .lst-kix_list_1-3>li:before{content:»\0025cf «}#doc11993365 .lst-kix_list_1-4>li:before{content:»o «}#doc11993365 .lst-kix_list_1-7>li:before{content:»o «}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-7.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-7 0}#doc11993365 .lst-kix_list_1-5>li:before{content:»\0025aa «}#doc11993365 .lst-kix_list_1-6>li:before{content:»\0025cf «}#doc11993365 .lst-kix_list_2-0>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-0,decimal) «. «}#doc11993365 .lst-kix_list_2-1>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-1,decimal) «. «}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-1.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-1 0}#doc11993365 .lst-kix_list_2-5>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-5}#doc11993365 .lst-kix_list_2-8>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-8}#doc11993365 .lst-kix_list_1-8>li:before{content:»\0025aa «}#doc11993365 .lst-kix_list_2-2>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-2,decimal) «. «}#doc11993365 .lst-kix_list_2-3>li:before{content:»» counter(lst-ctn-kix_list_2-3,decimal) «. «}#doc11993365 .lst-kix_list_2-2>li{counter-increment:lst-ctn-kix_list_2-2}#doc11993365 ol.lst-kix_list_2-4.start{counter-reset:lst-ctn-kix_list_2-4 0}#doc11993365 ol{margin:0;padding:0}#doc11993365 table td,table th{padding:0}#doc11993365 .c3{color:#000000;font-weight:400;text-decoration:none;vertical-align:baseline;font-size:14pt;font-family:»Times New Roman»;font-style:normal}#doc11993365 .c6{color:#000000;font-weight:400;text-decoration:none;vertical-align:baseline;font-size:22pt;font-family:»Times»;font-style:normal}#doc11993365 .c4{color:#000000;font-weight:700;text-decoration:none;vertical-align:baseline;font-size:14pt;font-family:»Times»;font-style:normal}#doc11993365 .c8{color:#000000;font-weight:700;text-decoration:none;vertical-align:baseline;font-size:14pt;font-family:»Times New Roman»;font-style:normal}#doc11993365 .c21{color:#000000;font-weight:400;text-decoration:none;vertical-align:baseline;font-size:13.5pt;font-family:»Times New Roman»;font-style:normal}#doc11993365 .c1{color:#000000;font-weight:400;text-decoration:none;vertical-align:baseline;font-size:14pt;font-family:»Times»;font-style:normal}#doc11993365 .c9{color:#0000ff;font-weight:400;text-decoration:underline;vertical-align:baseline;font-size:14pt;font-family:»Times New Roman»;font-style:normal}#doc11993365 .c17{color:#000000;font-weight:700;text-decoration:none;vertical-align:baseline;font-size:22pt;font-family:»Times»;font-style:normal}#doc11993365 .c5{color:#000000;font-weight:400;text-decoration:none;vertical-align:baseline;font-size:16pt;font-family:»Times»;font-style:normal}#doc11993365 .c13{color:#000000;font-weight:400;text-decoration:none;vertical-align:baseline;font-size:18pt;font-family:»Times»;font-style:normal}#doc11993365 .c10{color:#39260f;font-weight:400;text-decoration:none;vertical-align:baseline;font-size:14pt;font-family:»Times New Roman»;font-style:normal}#doc11993365 .c20{color:#000000;font-weight:400;text-decoration:none;vertical-align:baseline;font-size:12pt;font-family:»Times New Roman»;font-style:normal}#doc11993365 .c2{padding-top:0pt;padding-bottom:0pt;line-height:1.5;text-indent:35.5pt;text-align:center;height:10pt}#doc11993365 .c18{padding-top:0pt;padding-bottom:0pt;line-height:1.5;text-indent:28.4pt;text-align:center}#doc11993365 .c7{padding-top:0pt;padding-bottom:0pt;line-height:1.5;text-indent:35.5pt;text-align:center}#doc11993365 .c0{padding-top:0pt;padding-bottom:0pt;line-height:1.5;text-indent:28.4pt;text-align:justify}#doc11993365 .c16{padding-top:0pt;padding-bottom:0pt;line-height:1.5;text-indent:35.5pt;text-align:justify}#doc11993365 .c12{padding-top:0pt;padding-bottom:0pt;line-height:1.5;text-align:right}#doc11993365 .c15{background-color:#ffffff;max-width:467.7pt;padding:56.7pt 42.5pt 42.5pt 85pt}#doc11993365 .c14{color:inherit;text-decoration:inherit}#doc11993365 .c19{text-indent:35.5pt}#doc11993365 .c11{height:10pt}#doc11993365 .title{padding-top:24pt;color:#000000;font-weight:700;font-size:36pt;padding-bottom:6pt;font-family:»Times New Roman»;line-height:1.0;page-break-after:avoid;text-align:left}#doc11993365 .subtitle{padding-top:18pt;color:#666666;font-size:24pt;padding-bottom:4pt;font-family:»Georgia»;line-height:1.0;page-break-after:avoid;font-style:italic;text-align:left}#doc11993365 li{color:#000000;font-size:10pt;font-family:»Times New Roman»}#doc11993365 p{margin:0;color:#000000;font-size:10pt;font-family:»Times New Roman»}#doc11993365 h2{padding-top:24pt;color:#000000;font-weight:700;font-size:24pt;padding-bottom:6pt;font-family:»Times New Roman»;line-height:1.0;page-break-after:avoid;text-align:left}#doc11993365 h3{padding-top:18pt;color:#000000;font-weight:700;font-size:18pt;padding-bottom:4pt;font-family:»Times New Roman»;line-height:1.0;page-break-after:avoid;text-align:left}#doc11993365 h4{padding-top:14pt;color:#000000;font-weight:700;font-size:14pt;padding-bottom:4pt;font-family:»Times New Roman»;line-height:1.0;page-break-after:avoid;text-align:left}#doc11993365 h5{padding-top:12pt;color:#000000;font-weight:700;font-size:12pt;padding-bottom:2pt;font-family:»Times New Roman»;line-height:1.0;page-break-after:avoid;text-align:left}#doc11993365 h5{padding-top:11pt;color:#000000;font-weight:700;font-size:11pt;padding-bottom:2pt;font-family:»Times New Roman»;line-height:1.0;page-break-after:avoid;text-align:left}#doc11993365 h6{padding-top:10pt;color:#000000;font-weight:700;font-size:10pt;padding-bottom:2pt;font-family:»Times New Roman»;line-height:1.0;page-break-after:avoid;text-align:left}#doc11993365 ]]>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Алексеевская средняя общеобразовательная школа №1

Алексеевского муниципального района

Республики Татарстан

II Всероссийская краеведческий конкурс

«Красота родного края»

Номинация: «Национальный костюм»

Тема: Национальный костюм татарского народа!

Работу выполнила:

Ученик 6-а класса

МБОУ Алексеевской СОШ №1

Игнатьев Вадим Сергеевич

Руководитель:

Шайхутдинова Лилия Магфуровна,

учитель татарского языка и литературы

п.г.т. Алексеевское

2016 год

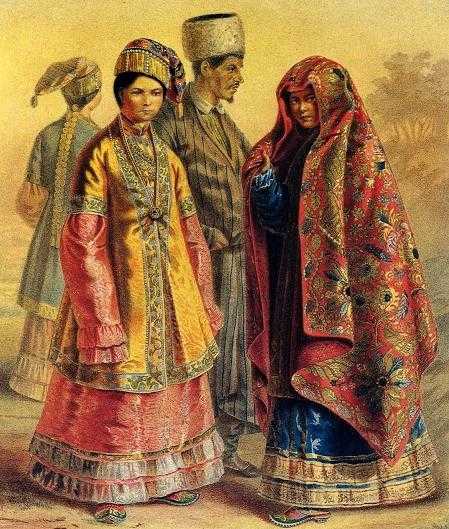

История возникновения татарского национального костюма берет свое начало с середины XVIII века, но тот наряд, который дошел до наших дней, был сформирован чуть позже, приблизительно в XIX веке. Влияние на татарский наряд оказали поволжские татары и традиции народов Востока. Поскольку татарские женщины с малого возраста обучались шитью, вышиванию, то изготавливая одежду, они вкладывали в нее все свое умение, терпение и в итоге получались очень красивые и женственные костюмы.

Татарский национальный костюм рассказывает об индивидуальных чертах человека, его характере и эстетических вкусах. По одежде можно узнать возраст и социальное положение его обладателя. Народный костюм является самым ярким индикатором национальной принадлежности человека.

В национальном костюме татар гармонично сочетаются ткани насыщенных «восточных» цветов, головные уборы со сложным и богатым орнаментом, различные виды обуви, высокохудожественные ювелирные украшения, образуя, таким образом, неповторимую систему народного творчества.

Женская и мужская национальная одежда татар

Основополагающие элементы одежды были общими для всех татар. Общим признаком татарского национального костюма была его трапециевидная форма. Татары носили длинные широкие туникообразные рубахи и распашную верхнюю одежду со сплошной приталенной спинкой.

Основу костюма у мужчин и женщин составляли рубаха (кулмек) и штаны (ыштан).

Женский костюм состоит из длинной туникообразной рубахи с длинными рукавами и длинной распашной верхней одежды со сплошным остовом. Низ рубахи и рукава украшались воланами. Признаком к национальной принадлежности является монументальность, и у женщин она проявлялась в массивных украшениях, которые были везде: на груди, на руках, на ушах.

Женщины поверх рубахи надевали безрукавку или камзол, который шился из цветного или однотонного бархата, а борта и низ камзола были украшены золотой тесьмой или мехом.

Состоятельные татарки могли позволить себе шить рубахи из дорогих покупных тканей – шелка, шерсти, хлопчатобумажной ткани и парчи. Такие рубахи украшались воланами, разноцветными лентами, кружевом, тесьмой.

Неотъемлемой частью женской древней рубахи был нижний нагрудник (кукрекче, тешелдрек). Он надевался вниз под рубаху с глубоким вырезом, чтобы скрыть распахивающийся при движении вырез на груди.

Штаны (ыштан) представляют собой широко распространенную форму тюркской поясной одежды «штаны с широким шагом».

Мужские штаны шились обычно из полосатой ткани (пестряди), женщины носили однотонные. Нарядные праздничные или свадебные мужские штаны шились из домотканой ткани с мелкими яркими узорами.

Верхняя одежда татар была распашной. Шилась она из фабричной ткани (х/б, шерсть), сукна, холста, домотканой ткани и из меха. Верхняя одежда шилась с цельной приталенной спинкой, с клиньями по бокам и правосторонним запахом. К такой одежде можно отнести (безрукавный или с коротким рукавом) камзол, являвшийся разновидностью домашней одежды, казакин – вид демисезонной одежды, бишмет – зимняя верхняя одежда утепленная ватой или овечьей шерстью, чабулы чикмен – рабочая одежда из домотканого сукна, чабулы тун – меховая шуба, нередко крытая тканью. Для посещения мечети мужчины носили чапан.

Неотъемлемым атрибутом верхней одежды татар был пояс. Использовались пояса из домотканой материи, из фабричной ткани, реже – вязаные.

Женская верхняя одежда отличалась от мужской лишь декоративными деталями. При пошиве женской одежды использовали отделку мехом, вышивкой, позументом, декоративной строчкой.

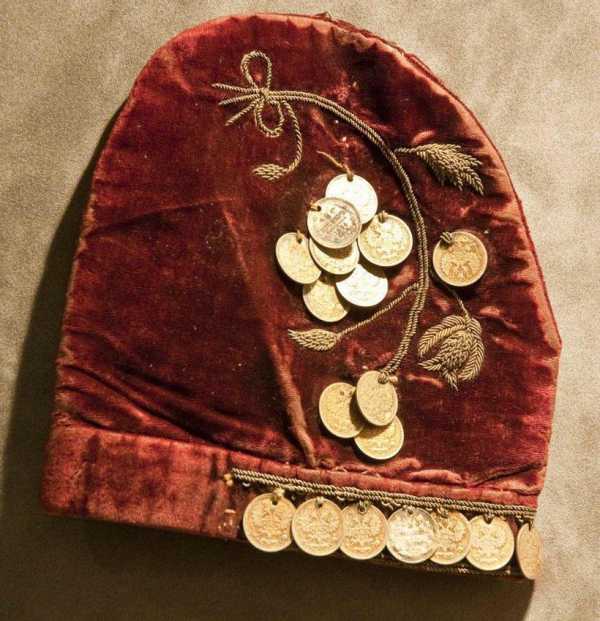

Часто женщины носили поверх рубахи камзол. Камзол считался летней домашней или выходной одеждой, в зависимости от отделки. Камзолы шили длинными до колен или короткими до бедер, с рукавами и без, с высоким воротом или с глубоким вырезом на груди. Края подола, проймы рукавов, ворот камзола украшали позументом, полосками галуна, птичьими перьями и мехом. Затем в восточных районах камзол стали украшать монетками.

Татарские национальные головные уборы.

Главным элементом национального костюма являлся головной убор. По головному убору можно было определить возраст женщины, а также ее социальное и семейное положение. Незамужние девушки носили белые калфаки, и у всех они были одинаковые. У замужних дам головные уборы различались по кланам. Женщины поверх калфака обязательно надевали платки, шали или покрывала.

Кстати, калфаки тоже были разными. Некоторые чем-то напоминали тюбетейку, также украшенную и расшитую золотыми нитками, другой вид имел тряпичный заостренный конец, к которому крепилась бахрома из золотых ниток, свисающая немного вперед к лицу.

Головные уборы мужчин достаточно просты и делились в основном на выходные (верхние) и домашние (нижние). К нижним или домашним относится тюбетейка (түбәтәй) – это совсем небольшая шапочка, которую надевали на макушку, а поверх нее носили чалму, меховые и матерчатые шапки – бурек и войлочные шляпы. В мужских уборах так же имелись отличия.

Вот, например, молодежь носила тюбетейки с вышивками ярких цветов, а взрослые мужчины предпочитали более скромные цвета. Со временем форма тюбетейки менялась, появились тюбетейки с плоским верхом и твердым околышем, которые сохранились и в наше время. Сейчас любой желающий может привезти из Казани тюбетейку и подарить в качестве сувенира своим друзьям или родственникам.

Национальная татарская обувь

Татары носили чулки. Они были шитыми из сукна или вязанными из шерстяных ниток. Самыми древними и широко распространенными чулками были суконные чулки (тула оек). Их шили из домотканого сукна белого цвета и носили с лыковой или кожаной обувью.

Верхней национальной татарской обувью были сапожки (читек), ичиги.

Высокие сапожки из мягкой кожи и на мягкой же подошве шили из сафьяна, юфти и хрома. Кожаную обувь носили зажиточные горожане и духовенство.

Черные ичиги носили все, только у женщин они были покороче и без отворотов. Праздничной татарской обувью для женщин были узорные екаюлы читек, выполненные в традиционной технике кожаной мозаики. Обувь выполненная в мозаичной технике является спецификой именно татарского народа.

При выходе из дома на ичиги надевали короткую кожаную обувь. Зимой носили полуваленки. Носили также кожаные сапоги на твердой подошве.

Повседневной татарской обувью были калоши. Выходной обувью считались туфли. Женские туфли были узорчатыми, нередко – с каблуком. Традиционными считались туфли с острым чуть приподнятым носком.

Рабочей обувью были лапти (чабата), так как они были более легкими и удобными при работе в поле.

Зимой носили валенки, короткие и высокие.

Национальные татарские украшения

Украшения носили как мужчины, так и женщины. Мужчины носили перстни, перстни-печатки, пряжки для поясов. Женские украшения были гораздо разнообразнее, в связи с мусульманской традицией судить о состоянии мужчины по богатству одежды и украшений его женщин.

Женским головным украшением был накосник. Они были очень разнообразны по форме, материалу, формам отделки и способам ношения.

Более древним видом украшений татарок были серьги. Их начинали носить рано – в трех-четырехлетнем возрасте и продолжали носить до самой старости. Серьги с подвесками представляют собой неотъемлемую часть национального костюма татар. Кроме собственных традиционных серег, татарки заимствовали украшения у русских, Кавказских народов, Средней Азии и Казахстана. Астраханские татарки носили кольцевые серьги, трехбусинные серьги, а в качестве лицевого украшения – носовые кольца.

Татарки носили также и шейно-грудные украшения, которые помимо своей декоративной функции, были сугубо практичным элементом одежды. Такие нагрудники скрепляли между собой части одежды, а также прикрывали традиционно глубокий вырез на груди.

Другим необычным татарским украшением была перевязь. Это украшение наподобие ленты на матерчатой основе носилось через плечо. У мусульманок такая перевязь была обычно снабжена специальными кармашками, куда они прятали тексты из Корана. У других регионов, не столь приверженных к исламским канонам, охранную функцию выполняли раковины-каури. Несмотря на единственную функцию этого украшения — охранную, они, как и другие украшения были чрезвычайно разнообразны по форме и отделке.

Итог: История создания татарского национального костюма прошла довольно длинный путь, но несмотря на это традиции этого народа сохранились и поныне, и хотя современное общество носит больше европейскую одежду, тем не менее время от времени по праздникам женщины и мужчины наряжаются в свои традиционные костюмы и вспоминают историю своего народа.

Конечно, сейчас национальные костюмы можно встретить разве что в музее, на выставке, сцене или празднике. Правда, и по сей день татарское искусство национального костюма развивается и создает не только современную одежду в национальном стиле, но и придумывает новые образы для театральных постановок, фольклорных и танцевальных ансамблей.

Несомненно, использование все больше и больше образов, связанных с традиционными костюмами, мы даем возможность нашей памяти сохранять наши исконные национальные традиции.

Использованная литература:

1. http://nazaccent.ru/content/5373-tatarskij-nacionalnyj-kostyum.html

2. http://fb.ru/article/176419/tatarskiy-narodnyiy-kostyum-foto

3. http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=9035

4. Д.М. Исхаков «Этнография татарского народа.» -Казань: Магариф, 2004 год.

nsportal.ru

Национальный татарский костюм: общая информация

Национальный татарский костюм можно назвать ценным памятником народного творчества. На протяжении многих веков в него вносились различные изменения, которые доводили до совершенства даже незначительные детали. Сильное влияние на костюм оказали ислам и традиции восточных народов. Однако его также можно назвать лишь собирательным образом, поскольку он объединяет в себе широкий спектр национальной одежды татар различных групп.

Национальный татарский костюм можно назвать ценным памятником народного творчества. На протяжении многих веков в него вносились различные изменения, которые доводили до совершенства даже незначительные детали. Сильное влияние на костюм оказали ислам и традиции восточных народов. Однако его также можно назвать лишь собирательным образом, поскольку он объединяет в себе широкий спектр национальной одежды татар различных групп.Такой костюм способен многое рассказать о своем обладателе: указать на возраст и социальное положение в обществе, на характер, вкус и индивидуальные черты.

Национальный татарский костюм характеризуется сочетанием насыщенных цветов, наличием головных уборов со сложным орнаментом, присутствием многочисленных видов обуви, а также ювелирных украшений. Их изготовлением занимались только лучшие мастера своего дела.

Татарский костюм в качестве основы использует длинные свободные рубахи, напоминающие тунику. Несмотря на свои размеры, они никогда не подпоясывались.

Мужские рубахи шились длиной до колен, женские достигали щиколоток своих обладательниц и имели широкие рукава.

Состоятельные татары могли использовать дорогие ткани – шерсть, шелк, парчу и другие. Можно было встретить украшение рубах лентами, кружевом, тесьмой или воланами. Женщины под них надевали нижний нагрудник.

Татарский национальный костюм также включает в себя штаны из легкой ткани. Мужские — в полоску, женские — однотонные. На торжественной одежде (например на свадебном костюме) мог присутствовать яркий мелкий узор.

Татарский национальный костюм также включает в себя штаны из легкой ткани. Мужские — в полоску, женские — однотонные. На торжественной одежде (например на свадебном костюме) мог присутствовать яркий мелкий узор.Верхняя одежда не имела застежек и рукавов и шилась из фабричной (шерсть или х/б) ткани или изготовленной в домашних условиях, а также сукна или меха (зимний вариант). Она всегда была с приталенной спиной, клиньями по бокам и правосторонним запахом. К верхней одежде прилагался пояс, который был сшит из ткани.

Женский национальный татарский костюм украшался декоративной строчкой, мехом или вышивкой, в восточных районах использовались монеты.

Мужские и женские головные уборы значительно различались. В первом случае их разделяли на домашние и выходные. Они поражали своим разнообразием, поскольку для изготовления использовались все виды ткани и всевозможные орнаменты. Домашним головным убором была тюбетейка. У молодых людей они имели более яркие цвета, мужчины и старики носили более скромные варианты. При выходе из дома поверх надевались различные шапки или шляпы.

У женщин также присутствовала возрастная дифференциация. По головному убору можно было узнать семейное и социальное положение его обладательницы. Девушки носили вязаные или тканевые калфаки белого цвета. Женщины, состоявшие в браке, при выходе из дома набрасывали платки, легкие шали или покрывала. Поверх надевали украшенные повязки, которые помогали плотно удерживать головные уборы.

У женщин также присутствовала возрастная дифференциация. По головному убору можно было узнать семейное и социальное положение его обладательницы. Девушки носили вязаные или тканевые калфаки белого цвета. Женщины, состоявшие в браке, при выходе из дома набрасывали платки, легкие шали или покрывала. Поверх надевали украшенные повязки, которые помогали плотно удерживать головные уборы.Национальный татарский костюм также включает в себя специальную обувь. В качестве рабочего варианта носили лапти, поскольку они были удобными и легкими. Традиционной же обувью татар являются сапоги и башмаки, которые шились из кожи (иногда разноцветной) и имели как твердую, так и мягкую подошву.

fb.ru

История национальных костюмов татар — Курше.ру — татарский развлекательный сайт

Одежда – наиболее значимый атрибут той или иной нации. В средние века одного беглого взгляда на человека было достаточно, чтобы определить, кто он по нации, богат он или беден, женат или нет. Конечно, со временем одежда теряет свой национальный «окрас», однако по-прежнему остается одной из основных и жизненно-важных вещей в жизни человека.

Традиционная одежда татар времен средневековья — распашные рубахи, женские платья, головные уборы, халаты, обувь – как у простых людей, так и у аристократов во многом совпадали. Родовые, племенные, социальные и клановые различия в одежде выражались в основном в стоимости используемых материалов, богатстве декора, и в количестве надеваемых предметов гардероба. Одежда, создававшаяся веками, была очень красива, и более чем нарядна. Это впечатление создавалось за счет отделки одежды дорогими мехами, традиционной вышивкой, украшенной бисером и люрексом, позументными лентами.

Стоит отметить, что большое влияние на традиционную одежду татар оказал, в первую очередь, кочевой образ жизни. Татарские умельцы придумывали и шили одежду так, чтобы она была удобна для езды на коне, была достаточно теплой в зимнее время года и не была жаркой и тяжелой летом. Как правило, для шитья одежды использовали такие материалы как кожа, мех, тонкий войлок из верблюжьей, или бараньей шерсти, сукно, которые они сами же и изготовляли. Одним словом, в качестве материала использовалось все то, что постоянно было под рукой у людей, испокон веков занимающихся скотоводством.

Давайте посмотрим, как менялась одежда татарина с его рождения и в процессе взросления. Только родившегося ребенка в ранние средние века татары заворачивали в мягкие выделанные шкурки животных или пеленки из хлопчатобумажной ткани. Заметьте, первую рубашку надевали не раньше, чем через полгода. И уже только в возрасте 3–4 лет детей начинали одевать в одежду очень похожую на одежду взрослых.

Детская одежда мальчиков и девочек была похожа. Не было «девчачьей» и «мальчишечьей» одежды, а различие полов проявлялось в украшениях и аксессуарах и цветах. Одежда девочек и женщин, как правило, была ярких тонов цветущей природы: красный, голубой, зеленый. Что же касается мальчиков, а также мужчин, — в их одежде в основном использовались черный и синий цвета. Девочки с трех лет и до самого замужества носили простые серебряные серьги и скромные гладкие колечки. В 15–16 же лет, то есть, достигнув брачного возраста, девушки в праздники надевали полный комплект серебряных украшений: серьги, нагрудные украшения, браслеты и кольца. Выйдя же замуж, скромный девичий убор заменялся многочисленными массивными перстнями, серьгами и поясными бляшками.

Период зрелости татарских мужчин и женщин отмечался не только максимальным набором украшений, но и изменениями в костюме. Менялся крой обуви, халатов, платьев, головных уборов.

Женщины в возрасте 50–55 лет, как правило, снова надевали простые украшения, а свои дорогие украшения раздавали дочерям и молодым родственникам.

Традиционным головным убором у мужчин была войлочная шляпа — «калпак». Это шляпа из тонкого белого войлока конусообразной формы, с узкой высокой тульей и закругленной или остроконечной макушкой. Для аристократии и знати существовал же особый вид «калпака» — представлявший собой конусообразную шляпу с загнутыми к верху полями. Изнутри его, обычно, оторачивали тонким войлоком, а снаружи отделывали особенно дорогими материалами — бархатом, атласом.

Головные уборы татарских женщин, кроме основного назначения еще и указывали семейное положение хозяйки. У замужних женщин они различались в разных племенах и кланах, а вот девичьи были однотипны. Незамужним девушкам принято было носить «такия» — маленькую шапочку из ткани, и «бурек» — шапку с меховым околышем. Шили их из ярких тканей и обязательно украшали, вышивкой или различными нашивками из бус, кораллов, бисера, серебра.

Национальной обувью татар считаются кожаные сапоги. Именно их татары носили повсеместно и всесезонно. Для зимы это были высокие сапоги, с широким голенищем, для лета сапоги делали из сыромятной мягкой кожи с высокими каблуками и загнутым носком. Женская обувь украшалась вышивкой и аппликацией.

Важным элементом в одежде татар был пояс. Для его украшения татары применяли широкие, декорированные серебряные и золотые пряжки. Пояс считался неотделимой вещью живого человека, символизирующей его связь с миром людей.

Традиционная одежда кочевников сохранялась до начала XX века. После завоевания московским княжеством татарских ханств, началось внедрение русской культуры. Пришла мода на круглые фетровые шапочки с плоским верхом – фески. Зажиточные татары носили феску, а более укороченную феску – тюбетейку, носили бедные слои населения.

На сегодняшний день современные татары носят европейскую одежду. Правда, современные татарские фольклорные и самодеятельные ансамбли песни и пляски надевают европейскую одежду, смешанную с исламской одеждой XVIII в. и начала XIX века, на голову — тюбетейку и танцуют, пляшут, поют песни, убеждая людей, что они выступают в национальных татарских одеждах.

Видео про национальные костюмы татар:

kurshe.ru

Татарская национальная одежда

Национальная одежда татар олицетворяет народное прикладное творчество, которое состоит из изготовления материалов, головных уборов с многогранным орнаментом, тонких ювелирных украшений, а также изготовления разнообразной обуви.

Особенности татарской мужской одежды

Ансамбль национальной одежды татарского народа одновременно сложен и гармоничен, все элементы татарской одежды, бесспорно, сочетаются друг с другом по фактуре, цветовой гамме и силуэту. Верхняя одежда должна быть обязательно приталенной на спине, на рубаху надевается камзол без рукавов. Сверху камзола мужчины надевали свободный халат с воротом, подпоясывая кушаком. В стужу носили чикмены и бушметы, а также дубленки и шубы. Тюбетейка – неотъемлемый элемент национальной одежды татарского народа. Мужчины носили тюбетейку, состоящую из четырех клиньев, которая имела форму полусферы или конуса, обрезанного на конце. Тюбетейку декорировали вышивкой, зимой мужчины носили меховые шапки.

Женский национальный татарский народный костюм

Женский народный костюм ярче выражает особенности татарской культуры. Общий силуэт притален, имеет трапециевидную форму, низ камзола декорирован бахромой или мехом. В отделке костюма в изобилии используют драгоценности и разнообразные украшения, а также вышивку и богатые, насыщенные цвета. Мех всегда у татар был в цене, и татарки из знатных семей успешно применяли его в отделке своих костюмов.

Головной убор женщины говорил о ее семейном и общественном положении, незамужние девушки надевали светлые тканевые калфаки. Замужние татарки должны были покрывать голову, пряча от чужого глаза волосы, с помощью шалей и платков. На лоб и височную зону надевали спадающие украшения, полоски, расшитые бусами.

womanadvice.ru

Костюмы народов России (татарский костюм)

Национальный татарский костюм

В национальном татарском костюме воплотилось все мастерство народного творчества и бесконечное стремление этого народа к совершенству. Татарский костюм рассказывает об индивидуальных чертах человека, его характере и эстетических вкусах. По одежде можно узнать возраст и социальное положение его обладателя. Народный костюм татар является самым ярким индикатором национальной принадлежности человека. (Рис.1)

Татары – достаточно широкое понятие. Существует немалый спектр подгрупп татар. На татарский национальный костюм оказали влияние восточные традиции, ислам и сложившийся к концу XIX века национальный костюм поволжских татар.

Как и другие национальные костюмы, татарский комплекс национальной одежды прошел долгий путь исторического развития.

В национальном костюме татар гармонично сочетаются ткани насыщенных «восточных» цветов, головные уборы со сложным и богатым орнаментом, различные виды обуви, высокохудожественные ювелирные украшения, образуя, таким образом, неповторимую систему народного творчества.

Женская и мужская татарская национальная одежда

Основополагающие элементы одежды были общими для всех татар. Общим признаком татарского национального костюма была его трапециевидная форма. Татары носили длинные широкие туникообразные рубахи и распашную верхнюю одежду со сплошной приталенной спинкой.

Рисунок 1.

Основу татарского костюма у мужчин и женщин составляли рубаха (кулмек) и штаны (ыштан).

Вплоть до середины XIX века общераспространенной у татар была древняя туникообразная рубаха, шилась она из прямого, перегнутого поперек полотнища, без плечевых швов, с ластовицами, вставными боковыми клиньями и разрезом по центру груди. У казанских татар преобладала рубаха с воротником-стойкой.

От других туникообразных рубах татарская рубаха отличалась своей длиной и шириной. Она была очень свободной, длиной до колен, с длинными широкими рукавами и никогда не подпоясывалась.

Женская рубаха отличалась от мужской только длиной – она доходила почти до щиколоток.

Состоятельные татарки могли позволить себе шить рубахи из дорогих покупных тканей – шелка, шерсти, хлопчатобумажной ткани и парчи. Такие рубахи украшались воланами, разноцветными лентами, кружевом, тесьмой.

Неотъемлемой частью женской древней рубахи был нижний нагрудник (кукрекче, тешелдрек). Он надевался вниз под рубаху с глубоким вырезом, чтобы скрыть распахивающийся при движении вырез на груди.

Штаны (ыштан) представляют собой широко распространенную форму тюркской поясной одежды «штаны с широким шагом».

Мужские штаны шились обычно из полосатой ткани (пестряди), женщины носили однотонные. Нарядные праздничные или свадебные мужские штаны шились из домотканой ткани с мелкими яркими узорами.

Верхняя одежда татар была распашной. Шилась она из фабричной ткани (х/б, шерсть), сукна, холста, домотканой ткани и из меха. Верхняя одежда шилась с цельной приталенной спинкой, с клиньями по бокам и правосторонним запахом. К такой одежде можно отнести (безрукавный или с коротким рукавом) камзол, являвшийся разновидностью домашней одежды, казакин – вид демисезонной одежды, бишмет – зимняя верхняя одежда утепленная ватой или овечьей шерстью, чабулы чикмен – рабочая одежда из домотканого сукна, чабулы тун – меховая шуба, нередко крытая тканью. Для посещения мечети мужчины носили чапан.

Неотъемлемым атрибутом верхней одежды татар был пояс. Использовались пояса из домотканой материи, из фабричной ткани, реже – вязаные.

Женская верхняя одежда отличалась от мужской лишь декоративными деталями. При пошиве женской одежды использовали отделку мехом, вышивкой, позументом, декоративной строчкой.

Часто женщины носили поверх рубахи камзол. Камзол считался летней домашней или выходной одеждой, в зависимости от отделки. Камзолы шили длинными до колен или короткими до бедер, с рукавами и без, с высоким воротом или с глубоким вырезом на груди. Края подола, проймы рукавов, ворот камзола украшали позументом, полосками галуна, птичьими перьями и мехом. Затем в восточных районах камзол стали украшать монетками.

Татарские национальные головные уборы

Мужские головные уборы татар подразделялись на домашние (нижние) и выходные (верхние). Домашним головным убором была тюбетейка – небольшая, надеваемая на макушку шапочка. Поверх тюбетейки надевали различные матерчатые шапки, войлочные шляпы, меховые шапки Рис(бурек), ритуальные головные уборы (чалма).(Рис. 2)

Тюбетейку простегивали и между строчками закладывали скрученный конский волос или шнур. При пошиве тюбетейки использовали всевозможные виды тканей и различные приемы орнаментации, благодаря чему создавались бесконечные вариации этого головного убора. Самые ярко вышитые тюбетейки предназначались для молодежи, взрослые мужчины и старики носили более скромные однотонные тюбетейки.

В женских головных уборах татар четко прослеживалась возрастная дифференциация.

Самым популярным девичьим головным убором был калфак.(Рис.3) Его надевали на голову со специальной повязкой-украшением (ука-чачак), а конусообразный конец с кисточкой отбрасывался назад. У сельских девушек и кряшен калфак был вязанным из белых хлопчатобумажных ниток. «Городские» калфаки вязались в полоску из цветных шелковых нитей.

Рисунок 2 и 3.

Головные уборы замужних женщин закрывали не только голову и волосы женщины, но и ее шею, плечи и спину. Головной убор татарки состоял из трех обязательных частей. Нижние основные уборы (волосники) использовались, чтобы собрать и закрыть волосы. Мусульманки заплетали волосы в две косы, которые спускались на спину, кряшенки же укладывали свои косы так же, как и русские женщины, вокруг головы и под чепец. Основные (средние) уборы – покрывала – больше характерны для пожилых женщин. Они были различными по форме: треугольные, квадратные, полотенцеобразные. Верхние головные уборы одевались поверх покрывал, прочно удерживая их на голове. Это были разные повязки, платки и шапки.

Национальная татарская обувь

Татары носили чулки. Они были шитыми из сукна или вязанными из шерстяных ниток. Самыми древними и широко распространенными чулками были суконные чулки (тула оек). Их шили из домотканого сукна белого цвета и носили с лыковой или кожаной обувью.

Верхней национальной татарской обувью были сапожки (читек), ичиги. (Рис.4)

Высокие сапожки из мягкой кожи и на мягкой же подошве шили из сафьяна, юфти и хрома. Кожаную обувь носили зажиточные горожане и духовенство.

Черные ичиги носили все, только у женщин они были покороче и без отворотов. Праздничной татарской обувью для женщин были узорные екаюлы читек, выполненные в традиционной технике кожаной мозаики. Обувь выполненная в мозаичной технике является спецификой именно татарского народа.

При выходе из дома на ичиги надевали короткую кожаную обувь. Зимой носили полуваленки. Носили также кожаные сапоги на твердой подошве.

Повседневной татарской обувью были калоши. Выходной обувью считались туфли. Женские туфли были узорчатыми, нередко – с каблуком. Традиционными считались туфли с острым чуть приподнятым носком.

Рисунок 4.

Рабочей обувью были лапти (чабата), так как они были более легкими и удобными при работе в поле.Зимой носили валенки, короткие и высокие.

Национальные татарские украшения

Украшения носили как мужчины, так и женщины. Мужчины носили перстни, перстни-печатки, пряжки для поясов. Женские украшения были гораздо разнообразнее, в связи с мусульманской традицией судить о состоянии мужчины по богатству одежды и украшений его женщин.

Женским головным украшением был накосник. Они были очень разнообразны по форме, материалу, формам отделки и способам ношения.

Более древним видом украшений татарок были серьги. Их начинали носить рано – в трех-четырехлетнем возрасте и продолжали носить до самой старости. Серьги с подвесками представляют собой неотъемлемую часть национального костюма татар. Кроме собственных традиционных серег, татарки заимствовали украшения у русских, Кавказских народов, Средней Азии и Казахстана. Астраханские татарки носили кольцевые серьги, трехбусинные серьги, а в качестве лицевого украшения – носовые кольца.

Татарки носили также и шейно-грудные украшения, которые помимо (Рис.5) своей декоративной функции, были сугубо практичным элементом одежды. Такие нагрудники скрепляли между собой части одежды, а также прикрывали традиционно глубокий вырез на груди.

Другим необычным татарским украшением была перевязь. Это украшение наподобие ленты на матерчатой основе носилось через плечо. У мусульманок такая перевязь была обычно снабжена специальными кармашками, куда они прятали тексты из Корана. У других регионов, не столь приверженных к исламским канонам, охранную функцию выполняли раковины-каури. Несмотря на единственную функцию этого украшения — охранную, они, как другие украшения были чрезвычайно разнообразны по форме и отделке.

Рисунок 5.

Список используемых электронных ресурсов

Информационные ресурсы. [Электронный ресурс]/ Режим доступа: ttp://nazaccent.ru/content/5373-tatarskij-nacionalnyj-kostyum.html

multiurok.ru

Татарский национальный костюм (с фото) — Казань и татарстан

Традиционные костюмы народов России — это воплощение их индивидуальных особенностей. Каждый регион имеет свои отличия в фасоне, цветовой гамме и аксессуарах. Главными отличительными чертами татарской национальной одежды являются богатые полотна и изысканная фурнитура. Татары уделяют большое внимание своим традиционным нарядам и иногда используют их в современной жизни.

История

Костюм каждого народа имеет свою историю и формируется на протяжении многих веков. Хоть общие черты татарского костюма и были определены задолго до этого времени, тот наряд, который сегодня считается традиционным, татары сформировали в XVIII веке.

За основу традиционного наряда современные татары взяли наряд поволжских булгар и немного его модернизировали. Большую роль в этом процессе сыграла вера народа. Ислам не только внес свою лепту в формировании цвета и появлении новых штрихов в уже готовый костюм, но и дополнил наряды татар длинным распашным халатом.

В доисламский период, женщины в Волжской Булгарии были, как и мужчины, наездниками. Что отразилось и в их повседневной одежде. Они носили заправленные в штаны брюки и куртки «камзолы». Но, новая роль женщины в обществе отразилась и на их нарядах. «Тюркские» штаны сменились красивыми длинными платьями.

Очень большое значение в татарской культуре имеет традиционный орнамент. До принятия Ислама, татары использовали его узоры в виде стилизованных животных. Новое мировоззрение повлияло не только на культуру татар в целом, но и традиционный орнамент.

Животные все чаще стали заменяться растениями и цветами. Маки и тюльпаны, колокольчики и ромашки, георгины и хризантемы. По виду отображающихся цветов и растений можно понять, в каком регионе жил тот или иной мастер. Каждый мотив, используемый при изготовлении орнамента имеет свою трактовку. Сочетание узоров в таком орнаменте имеет важное значение.

Орнаментом украшали наиболее важные части рубашки. У женщин его можно встретить в районе груди. Считалось, что с помощью орнамента можно увеличить приток молока, и продлить период кормления грудью. Что, в свою очередь, поможет сделать детей крепкими и здоровыми.

Женский народный костюм

Традиционная одежда татарок состоит из рубахи с длинными рукавами с удлиненным низом. Рукава и низ рубахи декорировались красивыми воланами. Обязательным атрибутом женского наряда являются массивные украшения. Их размещали на груди, спине и в виде тяжелых сережек в ушах. Массивные серьги татарки носили, начиная с 3-летнего возраста и заканчивая в глубокой старости.

Поверх рубахи надевался камзол. Он мог быть изготовлен из однотонного или цветного бархата. Зимний вариант такого наряда дополнялся мехом, а летний – золотой тесьмой. Под рубаху обязательно надевались специальные нагрудники, которые закрывали вырез на груди.

Важной частью традиционного наряда женщины является головной убор. До брака девушки носили вязаные шапочки белого цвета. Замужние женщины поверх такого головного убора надевали платки или покрывала. Женщинам после свадьбы разрешали сменить белый калфак на головной убор, напоминающий тюбетейку. Татарские женщины показывали свое мастерство, украшая свой головной убор вышивкой золотыми нитями, бусинами и монетами.

Замужние женщины использовали в своем наряде покрывало. Применение этого аксессуара имеет языческие истоки. Считалось, что если покрыть волосы, то злые духи не смогут причинить вреда. Ислам видоизменил эту традицию, но смысл покрывать голову остался прежним. Женщины после свадьбы подвязывали такими покрывалами головной убор. В XIX веке на его смену пришел специальный головной платок.

Женские шаровары шились из однотонной ткани. И мужчины, и женщины носили чулки. Их вязали из шерстяных ниток или шили из самодельного сукна. Поверх таких чулок надевались кожаные сапоги (на праздники) или лапти (повседневная обувь).

Булгары очень хорошо научились обрабатывать кожу и шерсть. Изготовленные таким образом ткани очень высоко ценились на рынках Европы и Азии. Но, в XIX веке юфь и сафьян «булгарского изготовления» были заменены на фабричный товар. Это сильно отразилось на внешнем виде. Цветовая гамма стала менее яркой. Но, сама верхняя одежда стала более функциональной. Фабричная ткань выдерживала большие нагрузки, но не могла дать того, что давала ткань, произведенная с помощью ручных механизмов.

Мужской костюм

Татарские мужчины носили одежду, которые мало чем отличались от женского наряда. Да, они не были такими «живописными» и имели меньшую длину. Но, фасон мужской повседневной одежды, практически не отличался от женского наряда. Его основными элементами были широкая рубаха с воротником-стойкой и боковыми клиньями. Ее носили без пояса. В зависимости от времени года она могла быть шерстяной, шелковой или хлопковой.

Мужские шаровары шились из полосатой ткани. Покрой этой части костюма мало чем отличался от покроя штанов других тюркоязычных народов. Его еще называли «штаны широким шагом». Поверх рубахи надевался камзол. Он имел приталенный силуэт и запахивался на правый бок. Интересно, что вплоть до первой четверти XX века татары не носили нижней одежды. Рубахи и штаны надевались на голое тело.

Главным головным убором каждого мусульманина является тюбетейка. В зимнее время года, поверх нее мужчины надевали меховую или стеганую шапку. Она хорошо защищала от мороза и согревала голову. Такая шапка шилась из каракуля или шерсти куницы, бобра и соболя.

Важным атрибутом традиционной верхней мужской одежды был матерчатый пояс. Его изготавливали из самотканых или сшитых полотен. В музеях этнографии сегодня можно встретить такие пояса с богато украшенными пряжками из серебра. Хоть казанские татары и рано отказались от такого пояса, у сибирских и астраханских татар он был популярен вплоть до XX века.

В качестве обуви татары использовали национальные сапожки – ичиги. Их шили из сафьяна или юфти, дополняли различной вышивкой и подошвой из мягкой кожи. Кожаная обувь была доступна только зажиточным горожанам и представителям духовенства. В непогоду, при выходе из дому на ичиги надевали сапоги, а зимой полуваленки.

Украшения и аксессуары

Украшения — это важная часть татарского наряда. Женщины украшали свои наряды изделиями из серебра, яшмы, бирюзы и даже коралла. Суммарный вес всех украшений мог достигать шести килограмм. Казанские ювелиры даже освоили свою технику изготовления украшений – бугорчатую скань. С ее помощью они создавали кольца, серьги и тяжелые подвески. Которые широко использовались для украшения.

Многие украшения применялись не только для придания одежде художественной ценности, но и в виде оберега. От дурного сглаза защищала бирюза. Любовь и верность супругов можно было достичь, только при носке одинакового количества браслетов на обеих руках.

Самыми популярными украшениями женской национальной одежды татар были воротниковые и поясничные застежки и браслеты. Нагрудная перевязь, украшенная драгоценными камнями и ювелирными изделиями, собиралась с рождения девочки и до ее выхода замуж. В специальные кармашки такой перевязи прятали суры Корана, защищающие ее владелицу.

Мужчины в качестве украшений использовали перстни-печати, подтверждающие их личность.

Особенности свадебного (праздничного) наряда

Праздничная одежда татар отличается от повседневной. И мужской и женский праздничный костюм выглядит богаче и легче. Особенно ярко в этом плане заметны отличия в женской одежде. Он состоял из тонкой рубахи из шелка и расшитого золотом парчового камзола. Широкий подол рубахи украшался снизу яркими шелковыми лентами. И конечно весь наряд дополнялся особыми, «праздничными» украшениями. Вырез рубахи обшивался специальным орнаментом-цепочкой.

Ткани и цвета

Историки, с помощью этнографических исследований, выяснили, что до XIX века мужской татарский национальный костюм состоял преимущественно из белых, красных, золотых, зеленых и черных тканей. Женщины предпочитали материалы розового, голубого и оранжевых расцветок. Но ближе к XX веку «колор» изменился. Чаще стали использоваться ткани фиолетовых, синих, желтых и красных тканей.

Особое место в палитре татарского костюма отведено зеленому цвету. Он считается знаком особого отличия и чтится всеми мусульманскими народами. Этот цвет символизирует райские сады и изобилие.

До появления фабричных тканей, элементы верхней одежды шились из самодельного сукна. Рубашки шили из холста. Их украшали нашивками и различной вышивкой. Самыми популярными тканями, используемыми в костюме, считаются хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые полотна.

Разновидности по регионам

Татары Волго-Уральского региона состоят из двух этносов: мишарей и казанских татар. У них есть отличия в языке и культуре. В их национальных костюмах также есть отличия. Мужской костюм мишарей и казанцев мало отличается. А вот в женском наряде отличия были более существенными. Здесь большое влияние отводилось тканевым аппликациям и всевозможным нашивкам.

Изначально рубахи казанских татарок и мишарок шились из домотканых материалов. Но, затем девушки-мишари стали больше использовать ситец. Этот материал видоизменил форму туники. Она стала более пышной, на плечах появились оборки.

В женский наряд обязательно входил передник. У различных татарских субэтносов его назначение было различным. У татар Окско-Сурского междуречья передник использовался в рабочем костюме, а в районах Северного Приуралья и Предкамья его обязательно надевали во время праздников. Конечно внешний вид таких передников сильно отличался.

Костюм крымских татар

Очень сильно отличается одежда крымских татар от казанских. Они первыми заменили шаровары на широкие юбки, которые подчеркивали фигуру женщины. Особое отношение у крымчан было к различным отверстиям в одежде. Они обрабатывались специальными узорами. Считалось, что они могли даже спасти жизнь своего владельцу.

В наряд крымской татарки входят широки и просторные рубахи, длинные изящные платья и кафтаны, которые традиционно окрашивались в малиновые и розовые цвета. Обязательным являлась носка шапочки из бархата, которые украшались монетками, золотыми и серебряными нитями.

Мужской костюм представителя этого народа представляет набор из рубахи с косым воротом, шаровар и тюбетейки. Поверх рубашки обязательно надевалась короткая безрукавка из бархатной ткани яркой расцветки. Такой наряд больше походил на одежду тюркских племен, тогда как в наряде казанских татар прослеживались европейские тенденции.

Современный татарский костюм

Сегодня в Татарстане редко встретишь человека в народной одежде. В быту используются лишь его отдельные элементы. Мужчины носят традиционные головные уборы, а женщины особым образом подвязывают головной платок.

Традиционные татарские наряды используются только во время народных гуляний и различных праздников. Сегодня татарки носят закрытые платья, которые отличаются наличием воротника стойки и пышными рукавами. А вот головной убор не меняется уже много времени.

Современный мужской народный костюм татар мало изменился. На праздниках можно встретить представителя этого народа в широких штанах, заправленных в сапоги. Рубахи и камзолы не претерпели изменения. Для народных гуляний выбирают одежду ярких расцветок, богато украшенную вышивкой.

Вместе с этой статьей смотрят

tatkazan.ru