Русские народные музыкальные инструменты — Щи.ру

Обилие духовых, струнных и ударных инструментов говорит о культурном богатстве древних русских. Впитывая звуки природы, народ создавал из подручных материалов нехитрые трещотки и свистульки. Каждый ребенок на Руси обладал навыками изготовления и игры на простых музыкальных инструментах. Это было неотъемлемой частью народной культуры и быта со времён Древней Руси. Многие из них используются по сей день в неизменном виде – иные были усовершенствованы и легли в основу народных оркестров.

Русская народная музыка (инструменты):

Балалайка

Балалайка стала символом русской культуры. Это трёхструнный щипковый инструмент с треугольной декой. Первые упоминания инструмента датируются XVII в. но массовое распространение инструмент получил только спустя сотню лет. Классическая балалайка произошла от восточнославянской домры с двумя струнами и округлой декой.

Статус народного инструмента был присвоен ей неспроста. Корень слова балалайка такой же, как в словах балакать или балаболить, которые означают бессодержательный, ненавязчивый разговор. Так и инструмент чаще всего выступал аккомпанементов для досуга русских крестьян.

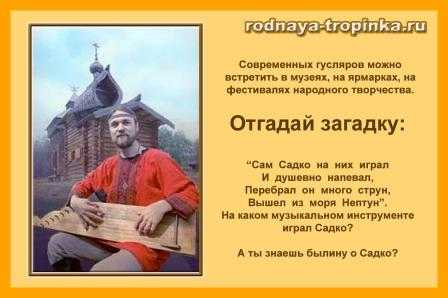

Гусли

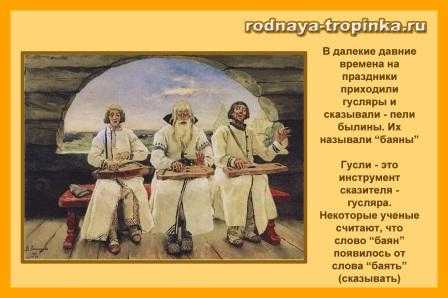

Ещё один струнный народный щипковый инструмент, но гораздо старше балалайки. Первые исторические свидетельства использования гуслей относятся к V веку. Предок инструмента точно не установлен, но, согласно наиболее распространённой гипотезе они произошли от древнегреческой кифары. Существовало несколько типов гуслей с резонатором различной формы и количеством струн от 5 до 30.

Гусли всех типов (крыловидные, шлемовидные, лироообразные) использовались для аккомпанемента голосу солиста, а музыканты назывались гуслярами.

Рожок

Небольшой мундштуковый духовой инструмент со раструбом на конце ствола и шестью игровыми отверстиями (одновременно название группы духовых инструментов). Традиционный рожок вырезался из можжевельника, берёзы или клёна. Ансамблевая и танцевальная разновидность инструмента произошли от сигнальных рожков пастухов и воинов, которые аккомпанировали и досугу, и работе.

Первые сведения о рожках, зафиксированные на бумаге, датируются XVII веком, но фактически их начали использовать гораздо раньше. С XVIII века появляются упоминания о рожковых ансамблях.

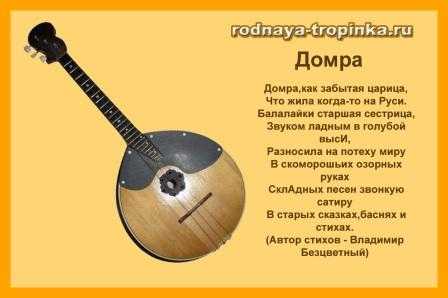

Домра

Традиционный славянский щипковый струнный инструмент – прародитель балалайки. Принципиальные отличия от первой от последней заключаются в конфигурации деки (овальной и треугольной соответственно). Широкое распространение получила в XVI веке, предположительно эволюционировав из монгольских двухструнных щипковых инструментов.

Существуют трёх- и четырёхструнная версия инструмента. Домра считалась инструментом путешествующих скоморохов (игрок на домре — домрачей).

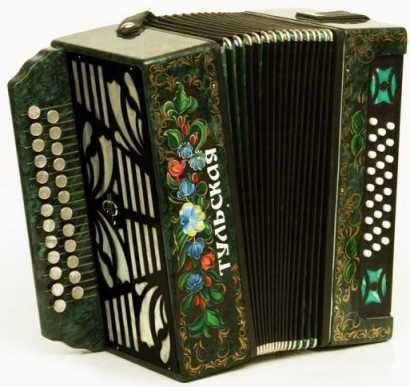

Баян

Баян – русский народный музыкальный инструмент с баварскими корнями. Конструктивной основой для него послужила гармоника. Первый инструмент был создан мастером Мирвальдом в 1891 году, а уже в следующем баяны появились и в России. Однако название инструмента впервые упоминается в 1903-м году (до этого он назывался хроматической гармонью).

Это сольный концертный или ансамблевый инструмент. Однако нередко он аккомпанирует и народному досуга на общественных гуляниях или семейных праздниках.

Русская гармонь

Ручная гармонь пришла в русскую музыкальную культуру вместе с нашествием монголо-татар. Её прародителем стал китайский инструмент шен. Китайский прародитель прошел долгий путь из Азии в Россию и Европу, но массовую народную любовь гармоника получила после 1830-х годов, после открытия первого производства. Но даже при наличии поставленного производства большую часть инструментов изготавливали народные мастера, что способствовало широкому конструктивному разнообразию.

Бубен

Установить время и место появления бубна как музыкального инструмента практически невозможно – он использовался в различных обрядах многих народов. Обрядовые бубны чаще всего представляют собой кожаную мембрану на круглом деревянном каркасе – обечайке. На обечайку русских музыкальных бубнов часто подвешивались бубенцы или круглые металлические пластины.

На Руси бубном назывался любой ударный музыкальный инструмент. Четко выделяется ратный и обрядовый бубен. Именно они послужили основой для бубнов музыкальных, используемых во время выступлений скоморохов и других увеселительных мероприятий.

Дрова

Ударный инструмент с говорящим названием дрова «вырос» из обычной вязанки дров. По принципу действия он схож с ксилофоном. Звук извлекается специальной колотушкой из деревянных пластин. В нижней части каждой пластины выбирается углубление, от глубины которого зависит высота звука. После настройки пластины лакируются и собираются в связку. Для изготовления дров используется высушенная берёза, ель и клён. Кленовые дрова считаются самыми благозвучными.

Свистулька

Небольшой керамический духовой инструмент – свистулька – часто снабжался декоративными элементами. Особо популярны были свистульки в виде птиц с декоративной росписью. Предпочитаемые существа и орнаменты часто указывают на регион изготовления инструмента.

Свистульки издают высокие трели. В некоторые виды свистулек заливается вода и тогда трели получаются с переливами. Создавались свистульки как детские игрушки.

Трещотка

Ряд деревянных пластинок, скрепленных шнурком, это и есть славянская трещотка. Встряхивание такой связкой создаёт резкие хлопающие звуки. Трещотки изготавливаются из прочных пород древесины – дуба, к примеру. Для увеличения громкости между пластинами вставляются прокладки порядка пяти миллиметров толщиной. Использовался инструмент на ярмарках и народных гуляниях для привлечения внимания к тому или иному выступлению.

Деревянные ложки

Ещё один символ русской культуры – деревянные ложки. Это единственный ударный инструмент, которым можно есть. Древние русские использовали ложки для извлечения ритмических звуков не меньше, чем для еды. Ложки из разных пород древесины с характерной росписью используется в комплектах от двух до пяти. Наиболее распространён вариант с тремя – две зажаты в левой руке ложкаря, а третьей он ударяет по нижним сторонам черпаков.

schci.ru

Русские народные музыкальные инструменты

Русский народный музыкальный инструмент — предмет, с помощью которого музыканты извлекают любые, в том числе и немузыкальные неорганизованные звуки.

C уществующие обыкновенные музыкальные инструменты подразделяются на несколько групп: струнные щипковые, струнные смычковые, медные духовые, язычковые духовые, деревянные духовые, ударные. В отдельную группу можно выделить клавишные инструменты, хотя способы звукоизвлечения в них зачастую различны.

Физическая основа музыкального инструмента, производящего музыкальные звуки (за исключением цифровых электрических устройств), это резонатор. Это может быть струна, столб воздуха в некотором объёме, колебательный контур, или иной объект, способный запасать подведённую энергию в виде колебаний. Резонансная частота резонатора определяет основной тон (первый обертон) производимого звука. Инструмент может производить столько звуков одновременно, сколько резонаторов в нём смонтировано. Звучание начинается в момент ввода энергии в резонатор. Резонансные частоты резонаторов некоторых инструментов часто можно плавно или дискретно изменять в процессе игры на инструменте.

В музыкальных инструментах, производящих немузыкальные звуки, например ударных, наличие резонатора не принципиально.

Русские музыкальные инструменты

Струнные | Балалайка> Гудок Гусли Домра Семиструнная гитара |

Духовые и язычковые | Баян Волынка Гармонь Рожок Свирель Кугиклы Жалейка Колюка Пыжатка Сопель |

Ударные, шумовые | Барабан Бубенец Гусачок Дрова Ложки Накры Рубель |

Балалайка

Балалайка — русский народный трёхструнный щипковый музыкальный инструмент с треугольным слегка изогнутым деревянным корпусом. Это один из инструментов, ставших музыкальным символом российского народа.

Балалайка — русский народный трёхструнный щипковый музыкальный инструмент с треугольным слегка изогнутым деревянным корпусом. Это один из инструментов, ставших музыкальным символом российского народа.

Само название инструмента — типично народное, звучанием слогосочетаний, передающее характер игры на нём. Корень слов «балалайка», или, как её ещё называли, «балабайка», давно привлекал внимание исследователей родством с такими русскими словами, как балакать, балабонить, балаболить, балагурить, что значит разговаривать о чем-нибудь ничтожном, болтать, раздобаривать, пустозвонить, калякать. Все эти понятия, дополняя друг друга, передают суть балалайки — инструмента лёгкого, забавного, «бренчливого», не очень серьёзного.

Корпус склеен из отдельных (6-7) сегментов, головка длинного грифа слегка отогнута назад. Струны металлические (В XVIII веке две из них жильные; у современных балалаек — нейлоновые или карбоновые). На грифе современной балалайки 16—31 металлических ладов (до конца XIX века — 5—7 навязных ладов).

В современном оркестре русских народных инструментов используются пять разновидностей балалаек: прима, секунда, альт, бас и контрабас. Из них только прима (600—700 мм) является сольным, виртуозным инструментом, а за остальными закреплены чисто оркестровые функции: секунда и альт реализуют аккордовый аккомпанемент, а бас и контрабас (до 1,7 метров длиной)— функцию баса.

Звук звонкий, но мягкий. Наиболее частые приемы для извлечения звука: бряцание, пиццикато, двойное пиццикато, одинарное пиццикато, вибрато, тремоло, дроби, гитарные приемы.

Считается, что балалайка получает распространение с конца XVII века. Возможно, происходит из азиатской домбры. Усовершенствуется благодаря В. Андрееву совместно с мастерами Пасербским и Налимовым. Создано семейство модернизованных балалаек: пикколо, прима, секунда, альт, бас, контрабас. Балалайка используется как сольный концертный, ансамблевый и оркестровый инструмент.

Кугиклы

Куги́клы (куви́клы) или цевни́ца — духовой музыкальный инструмент, русская разновидность многоствольчатой флейты. Кугиклы представляют собой набор пустотелых трубок (3—5 трубок) различной длины (от 100 до 160 мм) и диаметра. Трубки изготавливаются из стеблей куги (болотного камыша), тростника, бамбука, веток деревьев и кустарников, имеющих сердцевину. Трубки инструмента не скрепляются между собой, что позволяет их менять в зависимости от требуемого строя. Верхние открытые концы расположены на одном уровне, нижний закрыт узлом ствола. Современные кугиклы могут быть металлическими, изготовлены из пластмассы или эбонита.

Поднося верхние концы трубочек ко рту и поводя ими (или головой) из стороны в сторону, дуют на края срезов, извлекая, как правило, короткие, толчкообразные звуки.

Звук кугиклы тихий, нежный, свистящий. Он хорошо сочетается с другими народными инструментами — дудкой, рожком, жалейкой, свирелью, народной скрипкой. На кугиклах играют в основном женщины, ансамбль кугикальниц состоит из 3-4 исполнительниц, одна – две играют и одновременно издают голосом звуки, похожие на звук трубочек, остальные подыгрывают те же мелодии в синкопированном ритме.

Рубель

Ударные, шумовые инструменты относятся к самым древним музыкальным инструментам. Наши предки делали их из того материала, который имели под рукой, — дерева, кожи, кости, глины, а позднее металла. Им приписывалась магическая сила.

Ударные инструменты, не имеющие звукоряда, обладают большими выразительными возможностями и в народной музыке находят широкое применение.

Рубе́ль (ребрак, пральник) — предмет домашнего быта, который в старину русские женщины использовали для глажения белья после стирки. Отжатое вручную бельё наматывали на валик или скалку и раскатывали рубелём, да так, что даже плохо постиранное белье становилось белоснежным, как будто из него все «соки» выжали. Отсюда пословица: «Не мытьем, а катаньем».

Рубель представлял собой пластину из дерева твёрдых пород с ручкой на одном конце. На одной стороне пластины нарезались поперечные скруглённые рубцы, вторая оставалась гладкой, а иногда украшалась затейливой резьбой. В разных регионах нашей страны рубели могли отличаться или особенностями формы, или своеобразным декором. Так, во Владимирской губернии рубеля, украшенные геометрической резьбой, отличались необычайной длиной, на реке Мезень рубеля делались широкими, слегка расширяющимися к концу, а в Ярославской губернии, кроме геометрической резьбы рубель иногда украшала объемная скульптура, которая, выступая над резной поверхностью, служила в то же время и очень удобной второй ручкой. Иногда рукоятку рубеля делали полой и закладывали внутрь горошинки или другие мелкие предметы, чтобы они гремели при раскатывании.

Для рубелей применяют древесину твердых лиственных пород: дуба, рябины, бука, клёна, берёзы. В работе можно использовать отходы досок древесины, обрабатывая их вручную или на станке. Торцы рубелей ровно опиливают, острые углы на гранях округляют напильником. Из этой же заготовки вырезается и ручку. Дополнительной операцией является нарезка на нижней поверхности рубелей валиков. В следующем этапе работы производят сглаживание получившихся острых граней, придавая им круглую форму. Резонаторная щель в корпусе высверливается и обрабатывается с одной из боковых торцевых сторон, причем не насквозь.

Литература:

1. Бежкович А.С. и др. Хозяйство и быт русских крестьян. — М.: Советская Россия, 1959.

2. Бычков В. Н. Музыкальные инструменты. — М.: АСТ-ПРЕСС, 2000.

goldmuseum.ru

Инструменты России — ПримаВики

Цель: создание дидактического материала «Народные музыкальные инструменты России»

Задачи:

собрать материал

оформить в виде wiki-статьи

Содержание:

‘Бая́н’

Баян— музыкальный инструмент, разновидность гармоники с полным хроматическим звукорядом на правой клавиатуре, басами и готовым аккордовым или готово-выборным аккомпанементом на левой. Назван в честь древнерусского певца-сказителя Бояна.

Современный баян оснащён пяти- или трёхрядной правой клавиатурой, иногда с регистрами-переключателями (в зависимости от количества одновременно звучащих голосов при нажатии одной кнопки в правом клавиатурном механизме) и готово-выборной пяти- или шестирядной левой и обладает отличными художественно-исполнительными возможностями, позволяет играть не только простейшие мелодии, но и шедевры мировой классики. Существуют двух-, трёх-, четырёх- и пятиголосные баяны.

Баян состоит из трёх частей — правый полукорпус, левый полукорпус, меховая камера. Звук в баяне возникает за счёт колебания язычков в проемах голосовой планки под воздействием воздушной струи из меховой камеры или в меховую камеру.

Известные исполнители

Виктор Алексеевич Романько

Виктор Фёдорович Гридин

Фридрих Робертович Липс

Владимир Владимирович Бесфамильнов

Игорь Борисович Завадский

Валерий Александрович Кипелов

Музыкальные группы, использующие баян

BeZ bileta

Ноль

Любэ

Billy’s Band

Гусли

‘Гусли’ — струнный музыкальный инструмент, наиболее распространён в России. Является наиболее древним русским струнным щипковым музыкальным инструментом. Различают крыловидные и шлемовидные гусли. Первые, в более поздних образцах, имеют треугольную форму и от 5 до 14 струн, настроенных по ступеням диатонической гаммы, шлемовидные — 10-30 струн такой же настройки. На крыловидных гуслях (их также называют звончатыми) играют, как правило, бряцая по всем струнам и глуша ненужные звуки пальцами левой руки, на шлемовидных, или псалтыревидных, струны защипывают обеими руками.

История

Гусли — музыкальный инструмент, разновидностью которого является арфа. Также с гуслями имеют сходство древнегреческая кифара (есть гипотеза, что именно она является предком гуслей.

Первые достоверные упоминания об употреблении русских гуслей встречаются в византийских источниках V века. На гуслях играли герои русского эпоса: Садко, Добрыня Никитич, Боян. В великом памятнике древнерусской литературы, «Слове о полку Игореве» (XI — XII в.в.), поэтично воспет образ гусляра-сказителя:

«Боян же, братие, не 10 соколов

на стадо лебедей пущаше,

но своя вещиа персты

на живая струны вскладаше;

они же сами князем славу рокотаху».

Клавирообразные гусли, встречающиеся ещё до сих пор, преимущественно среди русского духовенства, — не что иное, как усовершенствованный вид псалтиревидных гуслей. Этот инструмент состоит из прямоугольного резонансового ящика с крышкой, который покоится на столике. На резонансовой доске сделано несколько круглых вырезов (голосников), и к ней прикреплены два вогнутых деревянных бруска.

На одном из них ввинчены железные колки, на которые намотаны металлические струны; другой же брус играет роль приструнника, то есть служит для прикрепления струн. Клавирообразные гусли имеют фортепианный строй, причём струны, соответствующие чёрным клавишам, помещены ниже соответствующих белым клавишам.

Домра

‘До́мра’ — русский народный струнный щипковый музыкальный инструмент с тремя или четырьмя струнами. Для извлечения звука используется медиатор.

История инструмента

Сведения о домре в России сохранились в старинных дворцовых записях и в лубочных картинках. Игроки на домре назывались домрачеями. Весьма вероятно, что домра, существующая до сих пор у калмыков (под названием домбр), и у татар и киргизов (под названием домра́, домбра, дунбура, думбра), была заимствована во времена монгольского ига (хотя у иных исследователей это вызывает сомнения, так как монголо-татары никогда не переселялись в русские земли). История домры трагична. В средневековой Руси она была основным инструментом народных музыкантов и актёров-скоморохов. Скоморохи ходили по сёлам и городам и устраивали весёлые представления, в которых часто позволяли себе небезобидные шутки над боярами и церковью. Это вызвало гнев как светских, так и церковных властей и в XVII веке их начали ссылать или казнить. Так же казнили и домру. Она исчезла.

В XIX веке никто не знал о её существовании. Лишь в конце века руководитель первого оркестра народных инструментов музыкант-исследователь Василий Андреев проделал труднейшую кропотливую работу по восстановлению и усовершенствованию русских народных инструментов. Вместе с С. И. Налимовым они разработали конструкцию домры, опираясь на форму и конструкцию найденного Андреевым в 1896 году в Вятской губернии неизвестного инструмента с полусферическим корпусом. Историки до сих пор спорят о том, был ли найденный Андреевым инструмент действительно старинной домрой. Тем не менее, реконструированный в 1896 году инструмент получил название «домра». Круглый корпус, средней длины гриф, три струны, квартовый строй — так выглядела реконструированная домра.

Позднее, благодаря ближайшему сподвижнику В.Андреева пианисту и композитору Николаю Петровичу Фомину, было создано семейство домр, которые вошли в состав русского оркестра — пикколо, малая, альтовая, басовая, контрабасовая.

Сейчас инструмент пользуется популярностью в России и странах зарубежья, для него написаны многие концертные и камерные произведения, созданы переложения, в частности, со скрипки. Композиторы, исполнители, пишущие музыку для домры:

Волков, Кирилл Евгеньевич

Зайцев, Григорий Сергеевич

Ложки

Деревянные ‘ложки’ используются в славянской традиции как музыкальный инструмент. Игровой комплект составляет от 3 до 5 ложек, иногда разного размера. Звук извлекается путём ударения друг о друга задних сторон черпаков. Тембр звука зависит от способа звукоизвлечения. Обычно один исполнитель использует три ложки, две из которых закладываются между пальцами левой руки, а третья берётся в правую. Удары производятся третьей ложкой по двум в левой руке. Обычно для удобства удары производятся на руке или колене. Иногда к ложкам подвешивают бубенчики.

История

С древнейших времён восточные славяне употребляли ударные инструменты в ратном деле, на охоте, в обрядах, в пастушестве и в качестве музыкального инструмента для ритмизующего сопровождения пения или пляски. Использование этих инструментов родственно хлопанию в ладоши, притоптыванию, что существовало у всех народах мира с древности.

Употребление ложек в качестве музыкального инструмента не уникально. Известно, что на пирушках, в пылу плясового азарта в ход пускались не только ложки, но и сковороды, тазы, печные заслонки, самоварные трубы, кастрюли, вилки, словом всё, что может издавать звук. Среди предметов домашней утвари устойчивую музыкальную функцию приобрели коса и пила.

Время возникновения на Руси ложек как музыкального инструмента пока не установлено. Первые довольно подробные сведения о них появляются в конце XVIII века и свидетельствуют о широком распространении их среди крестьян. Некоторые исследователи предполагают, что ложки возникли у русских в подражание испанским кастаньетам.

Необычайный успех ложечников, привлеченных в начале ХХ в. в состав оркестров русских народных инструментов, привел к тому, что мастерские по производству музыкальных инструментов стали изготовлять модернизированные металлические ложки с бубенцами и колокольчиками. Такими ложками пользовались как маленькими бубенчиками: их держали в руке и по мере надобности встряхивали ими. Подобного рода ложки находили применение в полковых хорах.

В наше время ложки узаконили свое место не только в домашних ансамблях и самодеятельных оркестрах, но и на профессиональной сцене. Кроме того, ложки широко используются в американской фолк-музыке и менестрель-шоу. Британская арт-рок-группа Caravan на своих выступлениях использует электрические ложки (ложки, снабженные устройством электрического усиления звука), на которых играет Джефф Ричардсон.

Бубен

‘Бубен’ — музыкальный ударный инструмент в виде неширокой круглой деревянной обечайки, с натянутой на одной стороне кожаной мембраной. Иногда внутри обечайки подвешиваются бубенчики и колокольцы, а в прорези стенок вставляются бряцающие металлические пластинки.

Бубен известен восточным славянам с древнейших времён. Особенно широко они применялись в ратном деле и у скоморохов. В прежние времена бубном называли ударные инструменты, на которых натянута кожа. Возможно, когда в русских летописях встречается название «бубен», под этим следует разуметь инструмент, который позже стал называться «барабаном».

Одно из описаний бубна вместе с трубами в качестве военно-музыкального инструмента относится к X в. (960-е годы) и включено в описание похода князя Святослава Игоревича. Число бубнов в войске определяло его численность. Бубен служил знаком командного достоинства, исполнители на бубнах находились в непосредственном распоряжении начальников отрядов. Бубен ратный представлял собой котёл с натянутой кожаной мембраной. В древности удар по мембране производился с помощью вощаги — колотушки в виде кнута с плетённым шаром на конце. Ратные бубны применялись как пехотой, так и конницей. Известны разновидности ратных бубнов: тулумбас и набат.

Предполагают, что русские набаты были огромных размеров, для их перевозки использовалось 4 лошади. А звук, точнее грохот, извлекали одновременно 8 набатчиков. При помощи условных сигналов бубнов в русской рати осуществлялась звуковая связь, подавались разные команды. Во время боя ударные инструменты объединялись с трубами и сурнами и создавали устрашающий врага грохот.

Бубен был распространён на Украине и в Белоруссии, применяясь чаще в танцевальной музыке. Инструмент этот изредка встречается в руках народных музыкантов и в наши дни, но основное своё применение он нашёл в оркестрах русских народных инструментов.

Балалайка

Название ‘«балалайка»’, иногда встречающееся в форме «балабайка» — народное, вероятно данное инструменту в подражание бренчанию, «балаканью» струн во время игры. «Балакать», «балагурить» на народном наречии значит болтать, пустозвонить.

Некоторые приписывают слову «балалайка» татарское происхождение. У татар есть слово «бала» означающие «дитя». Оно быть может и послужило источником происхождения слов «балакать», «балабонить» и т.д. заключая в себе понятие о неразумной, как бы детской болтовне.

Упоминаний о балалайке даже в XVII — XVIII очень мало. В некоторых случаях действительно встречаются намёки на то, что в России был инструмент одного типа с балалайкой, но скорее всего упоминается там домра, родоначальница балалайки.

Второе рождение балалайка получила в конце XIX веке благодаря стараниям Василия Андреева, которого называли «молодым отцом балалайки». В. В. Андреев совместно с инструментальными мастерами В. В. Ивановым, а затем Ф. С. Пасербским и С. И. Налимовым, усовершенствовал народный инструмент и сконструировал семейство балалаек разных размеров по образцу смычкового квартета. Первое выступление ансамбля, который назывался «Кружок любителей совместной игры на балалайках» состоялось в Петербурге в 1888 году.

Благодаря исполнительскому искусству Василия Андреева и его талантливым последователям таким мастерам, как Борис Трояновский, Александр Доброхотов и немногим позднее — Николай Осипов, на балалайку обратили внимание маститые композиторы. Теперь на балалайке замечательно звучат не только русские народные песни, но и переложения произведений русской и западной классики, кроме того, композиторы создали для балалайки оригинальный репертуар, в том числе более 100 сюит, сонат, концертов и других произведений крупной формы.

Рожок

Первые письменные свидетельства о ‘рожке’ появляются только во второй половине XVIII в. в описаниях музыкальных инструментов Тучкова, Штелина и Гасри. В них рожок предстаёт как широко распространённый, исконно русский инструмент: «Орудие это едва ли не самими русскими изобретённое». В «Слове о полку Игореве» говорится о воинах, которые «под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, концом копья вскормлены».

Звук рожка, по словам Штелина очень сильный и пронзительный, используется пастухами не только в работе, но и «в кабаках для веселения», и «в лодке для сопровождения пения гребцов». Впервые подробно рожок исследован Н. Приваловым, затем продолжили изучение традиций Б. Смирнов, К. Бромлей. Упоминание ансамблевой игры на рожках относится к XVII веку, что позволяет возводить традицию рожечной игры к более раннему времени. Не исключено, что название «рожок» закрепилось за инструментом в более позднее время, и что в ранних письменных источниках он скрыт под названием «труба».

Изготовляют рожок из березы, клена или можжевельника. По утверждению музыкантов, лучшими звуковыми качествами обладают можжевеловые рожки. В прошлом их выделывали тем же способом, что и пастушеские рога, то есть из двух половин, скрепленных берестой; в настоящее время их вытачивают на токарном станке.

Во второй половине XIX — начале ХХ в. ансамблевая игра на рожках получила широкое распространение, особенно в бывших Владимирской и Тверской губерниях. В наше время ансамблевая и сольная игра на рожках частично практикуется, особенно во Владимирской и отчасти в Костромской областях. Кроме того рожки иногда вводятся в состав оркестров русских народных инструментов.

Жалейка

‘Жалейка’ (брёлка) — старинный русский народный духовой язычковый музыкальный инструмент — деревянная, тростниковая или рогозовая трубочка с раструбом из рога или бересты. Известен также под названием «жаломейка», то же что «сопель», «пищелка», «флетня», «дуда» и т. п. Михневич указывает на однородность корня «жалейка» и «жальник» (могила древнего славянина). Слово «жалейка» не встречается ни в одном древнерусском памятнике письменности. Первое упоминание о жалейке есть в записях А. Тучкова, относящихся к концу XVIII века. Есть основание предполагать, что жалейка присутствовала до этого в облике другого инструмента.

Происхождение слова «жалейка» не установлено. Некоторые исследователи связывают его с «желями» или «жалениями» — поминальным обрядом, который включает в себя в некоторых местностях игру на жалейке. Для изучения вопроса о времени возникновения у русских традиции игры на жалейки полезным может оказаться инструмент с названием «пищики», широко распространённый в южно-российских областях.

В Тверской губернии пастухи выделывали жалейки из ивы, по местному бредины, потому жалейки там стали называться «брёлками». Весь корпус брёлки состоял из дерева, отчего и звук у неё получался более мягкий.

В 1900 г. В. В. Андреев ввел в состав своего оркестра жалейку усовершенствованного образца, названную им брёлкой. Своим внешним видом эта жалейка похожа на народную, она имеет двойной язычок гобойного типа. Кроме обычных игровых отверстий, у нее есть дополнительные, с клапанами, которые позволяют получить хроматический звукоряд. Когда-то жалейка была широко распространена по России, Белоруссии, Украине и Литве. Сейчас её можно увидеть, пожалуй, только в оркестрах русских народных инструментов.

Вывод:

Русские народные инструменты широко использовались народными певцами-сказителями, актёрами-скоморохами, крестьянами, пастухами, а так-же применялись как средство поднятия духа у воинов. Некоторые из них, казалось, были безвозвратно утеряны. Однако и сейчас русские народные инструменты пользуюся успехом не только в России, но и в других странах. Знание русских народных инструментов необходимо нам для приобщения к культуре своей страны, выбора путей своего культурного развития и самостоятельного художественного творчества.

Литература:

Михневич. «Очерк истории музыки в России».

Н. И. Привалов. «Музыкальные духовые инструменты русского народа. Их происхождение и развитие. Историко-этнографическое исследование».

А. Агажанов «Русские народные музыкальные инструменты»

В.И.Поветкин «Загадка гуслей-псалтыря»

Ю. В. Яковлев. История русской домры: на подступах к новому прочтению

Ю. В. Яковлев. Домрист. Домра и музыка

«Домровое искусство на рубеже веков»

↑ Этимологический словарь Крылова

Сайт о тульских баянистах и аккордеонистах

http://folkinst.narod.ru

http://ru.wikipedia.org/wiki

Учебный проект Формирование музыкальной культуры общества

primwiki.ru

Русские народные музыкальные инструменты: детям о русских традициях

Русские народные музыкальные инструменты: балалайка, домра, гусли, колокола и другие. Детские познавательные видеофильмы о русских народных музыкальных инструментах из цикла «Большая музыка для маленьких детей». Загадки, стихи, речевые упражнения.

На дворе – Масленица! Русское раздольное гуляние! И как же в этот день не вспомнить о наших исконно русских народных музыкальных инструментах. Поэтому я предлагаю всем нам сегодня отправиться в Большой Концертный Зал имени Петра Ильича Чайковского на занятие для детей дошкольного и младшего школьного возраста «В старину на Руси», а также побеседовать с детьми о русских народных музыкальных инструментах.

Видео о русских народных музыкальных инструментах для детей.

В этих прекрасных познавательных и очень красивых музыкальных видеофильмах для детей Вы увидите основные инструменты оркестра русских народных инструментов (балалайку, домру, гусли и другие), узнаете о том, какая музыка звучала раньше на народных гуляниях, откуда произошло слово «балалайка», как проходили ярмарочные гуляния и колядование и многое другое. Приятного просмотра! И спасибо большое телеканалу «Радость моя», который делает для наших детей такие замечательные программы!

Во второй части этой программы для детей Вы не только продолжите знакомство с известными русскими народными музыкальными инструментами и известными произведениями для русского народного оркестра, но и узнаете о таких малоизвестных, но очень интересных народных музыкальных инструментах, как «ладошки», «черепашка», «кокошник», а также… рубель, пила, ложки и трещотки!

Лучше всего каждый видеоролик посмотреть отдельно и после просмотра обсудить с малышом. Спросите, что больше всего удивило в фильме, что нового он узнал, что еще хотел бы узнать о русских инструментах. А после этого через несколько дней вспомните еще раз путешествие в мир русских народных музыкальных инструментов – загадайте загадки. Пусть ребенок попробует, опираясь на полученный опыт, отгадать названия русских народных инструментов. А помогут отгадывать наши картинки, задания и стихи. Не спешите рассказать сразу обо всем! Вполне достаточно за один раз познакомить малыша с 1-2 инструментами!

Русские народные музыкальные инструменты: загадки, стихи, картинки и задания для детей.

Балалайка.

Отгадайте загадку:

У неё есть три струны ,

Их рукой щипать должны,

Можно под неё плясать

И по-русски приседать. (Балалайка).

О каких признаках этого инструмента говорится в загадке? (У балалайки три струны, их щиплют рукой, этот предмет нужен чтобы играть музыку).

К каким инструментам относится балалайка – к струнным, к ударным или к духовым? Да, это струнный инструмент. Почему? (у нее есть три струны, на струнах играют мелодию).

Балайка – это струнный щипковый инструмент. Почему же «щипковый»? Вспомните с ребенком, как играет музыкант на балалайке.

О балалайке есть еще одна загадка: «Из дерева вырубается, а в руках плачет».>О каких еще музыкальных инструментах, можно сказать, что они «из дерева вырубаются»? (Вспомните с ребенком известные музыкальные инструменты, изготавливаемые из дерева – домра, гитара, скрипка и другие)

Балалайка – инструмент очень веселый! Ноги сами в пляс идут. И не зря название этого инструмента похоже на слова «балаганить», «балагурить», «балаболить», «балакать», «баловаться». О каком человеке говорят, что он «балагурит» ? А о ком можно сказать, что он «балаболит»? Есть такое мнение среди ученых, что слово балалайка произошло от татарского слова «бала» — ребенок.

Домра.

Загадайте ребенку загадку о домре:

Играет, а не гитара.

Деревянная, а не скрипка.

Круглая, а не барабан.

Три струны, а не балалайка.

Что это за музыкальный инструмент? Мы его видели в видеофильме. Это домра! Вот она — рассмотрите домру на картинке.

Есть еще одна загадка о домре:

Ой, звенит она, звенит!

Всех игрою веселит

А всего-то три струны

Ей для музыки нужны.

К этой загадке подходит несколько отгадок. Какие? Это может быть и уже знакомая детям балалайка, и домра — любой инструмент, у которого три струны. Домра – это очень старинный музыкальный инструмент. Дети видели домру в ролике выше и узнают ее на картинке.

Расскажите ребенку о домре: «На домрах играли музыканты – скоморохи. Под игру домры рассказывали былины.

Некоторые ученые считают, что уже очень давно у музыкантов были разные домры: от самой маленькой – она называлась очень смешно, как бы ты ее назвал? (Выслушайте предположения детей) Называлась она «домришка» ? До самой большой под названием «домра басистая». Спросите ребенка, как он думает — какой звук был у маленькой домры (высокий), а у домры басистой? (низкий)

У нашей русской домры есть много родственников. Какие у нас с тобой есть родственники? Перечислите их с малышом. А вот какие родственники есть у русской домры – У грузин чунгури, у украинцев – бандура, у казахов – домбр, у калмыков – домр, у туркменов – дутар».

Рассмотрите с ребенком домру. Чем она похожа на балалайку? (У нее тоже три струны, корпус у нее тоже деревянный). А чем домра отличается от балалайки? (У балалайки треугольный корпус, а у домры он круглый – как половина шара)

Оказывается, у скромной русской домры — огромная родня. У грузин – чунгури, у украинцев – бандура, у туркменов – дутар, у киргизов и татар – думра, у казахов – домбр, у калмыков – домр.

Гусли.

На чём в гостях, вдали от дома,

Играл Садко царю морскому?

Тот музыкальный инструмент

Сломал он, улучив момент.

(Гусли.)

А Ваш малыш знаком с былиной о Садко? Если нет, то посмотрите замечательный фильм по этой былине.

Слово «гусли» похоже на слово «гудеть», «гудьба». И их звук похож на гудение. Во многих былинах гусли называются «яровчатыми». Откуда произошло такое странное слово «яровчатый»? Дело в том, что раньше — давным–давно корпус гуслей делали из дерева явора. Вот и называли их поэтому «яворчатыми» или «яровчатыми».

А в сказках часто гусли называют «звончатыми». Спросите ребенка, почему? Какие еще музыкальные инструменты можно назвать этим красивым словом – «звончатые» (например, звончатые колокола).

Кто же играет на гуслях? Гусляр.

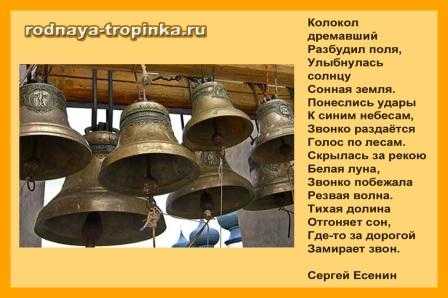

Колокола.

Загадайте загадки:

Кричит без языка, поет без горла,

Радует и бедует, а сердце не чует. (Колокол)Язык есть, речей нет, вести подает. (Колокол)

Колокола – это какой музыкальный инструмент – струнный, духовой или ударный? Что нужно сделать, чтобы получить музыкальный звук? Ударить в колокол! Значит, это ударный инструмент.

Есть разные колокола. У одних колоколов внутри корпуса есть язык как и у нас во рту, только металлический. И корпус колокола тоже сделан из специального металла. Язык колокола ударяет по корпусу. Получается красивый звук. Найдите на картинке язык колокола.

А есть колокола без языка. Попросите ребенка догадаться, как же может звучать колокол без языка? Что надо сделать, чтобы он зазвучал? Да, надо ударить по корпусу колокола снаружи, и он зазвучит. Чем же можно ударить? Палочкой – «колотушкой».

Спросите ребенка, где он видел настоящие колокола? Наверняка, на колокольне!

А как же быть, если нужно изобразить колокольный звон в театральном спектакле или в музыке? Ведь не принесешь колокольню в театр или в концертный зал? Попросите ребенка придумать, чем можно заменить колокола? Оказывается, для этого существуют оркестровые колокола – специальный музыкальный инструмент. Это небольшие металлические трубки или пластинки, которые висят на перекладине. Их заставляют звучать, ударяя колотушкой, обтянутой кожей. И получается колокольный перезвон. Вот как выглядят оркестровые колокола.

Гармонь.

«То толстеет, то худеет, на весь дом голосит». Что это? (Гармонь)

Почему в этой загадке говорится, что гармонь то худеет, то толстеет? Попросите ребенка изобразить руками, как играют на гармошке и как гармошка растягивается – она толстеет, и как она сжимается – худеет.

Вспомните с малышом песенку «Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожаленью, День рождения только раз в году». На каком инструменте играл Крокодил Гена? Конечно, на гармони – на гармошке!

У нее вся душа нараспашку,

И хоть пуговки есть — не рубашка,

Не индюшка, а надувается,

И не птица, а заливается.

(Гармошка)

В загадке говорится о пуговках на гармони. Что за пуговки есть у гармони? Рассмотрите внимательно картинку. Зачем нужны эти пуговки- кнопочки?

Предложите ребенку послушать еще одну загадку о гармони и сказать, какой называется гармонь в этой загадке.

В руки ты ее возьмешь,

То растянешь, то сожмешь!

Звонкая, нарядная,

Русская, двухрядная.

Заиграет, только тронь,

Как зовут ее?

(Гармонь)

Как называют гармонь в этой загадке – она какая? (Русская, звонкая, нарядная, двухрядная). Почему гармонь называют двухрядной? Где у нее эти два ряда? А если бы было три ряда, то как бы мы могли сказать про гармонь? (Пусть ребенок попробует по аналогии придумать слово «трехрядная»). А если был бы один ряд, то как бы мы сказали? (Однорядная).

Гармонь – это очень интересный музыкальный инструмент. Он и не струнный, и не ударный, и не духовой. Он клавишно-пневматический.

Почему «клавишный»? Потому что у него есть клавиши – кнопочки. Музыкант нажимает на кнопочки, и раздается звук. Правой рукой музыкант играет мелодию, а левой аккомпанирует.

Рассмотрите с ребенком части гармони на рисунке. По бокам у гармони клавиатура с кнопками или клавишами. А между ними – камера, в которую накачивается воздух. Воздух накачивается к звуковым планкам гармошки, и она звучит. Именно поэтому инструмент – «пневматический», в нем работает невидимка-воздух. Вспомните с ребенком, какую еще работу выполняет воздух-невидимка, как он людям помогает (интересный материал о том, какую работу выполняет воздух Вы найдете в статье о воздухе- помощнике «Откуда берется ветер?»)

Интересно об истории любимой русским народом гармошки рассказано в телепередаче «История одной вещи. Гармонь». Это передача для взрослых. Но, показав малышу отдельные фрагменты из нее, Вы поможете ему увидеть, как работает гармонь, какие кнопочки на ней, услышать как гармонь звучит, ее переливы. А также узнаете много нового об истории гармони в России.

Жалейка, рожок, свирель – народные духовые инструменты.

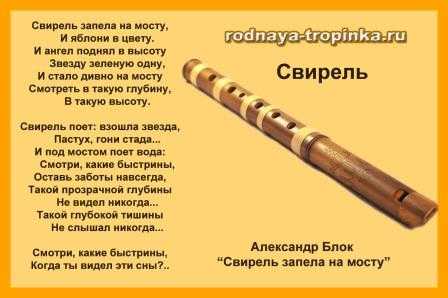

Свирель.

А на ней пастух играет

И овечек собирает,

Фью-фью-фью,

Фью-фью-фью,

Идём мы к пастуху. (Свирель)

Свирель – это деревянная дудочка. С одной стороны у нее острый клюв. В самой дудочке есть игровые отверстия. Бывает и двойная свирель, которая состоит из двух спаренных дудочек. Свирель изготавливается из дерева с мягкой древесиной — крушины, орешника, клёна или черёмухи, ивы, бузины. Сердцевину дерева вынимали тоненькой палочкой, один конец дудочки срезали. А в дудочке делали обычно 6 отверстий, но могло быть от 4 до 8 отверстий. Вот и получалась свирель – деревянная дудочка, на которой играли пастухи. Ее еще называли на Руси «сопилкой»

Рожок.

Мы собрали хоровод.

Пригласили весь народ,

А пастуший рожок

Дополняет наш кружок.

Какой инструмент – рожок: духовой, струнный или ударный? Конечно же, духовой. Почему? Конечно же ребенок ответит, что в него дуют, чтобы получился звук. И действительно, духовыми инструментами называются те музыкальные инструменты, в которых звук получается в результате колебаний воздухе в трубке.

Рожок представляет собой конической формы прямую трубу. В этой трубе пять отверстий вверху, и одно отверстие внизу для игры. В трубу дуют, зажимают игровые отверстия пальчиками, и получается звук. А свирель – это какой инструмент – тоже духовой или нет?

Рожки бывают разные: во владимирские рожки играли во Владимирской области. А как называют рожки, в которые играли в Костроме? (Костромские – пусть ребенок сам образует это слово от слова «Кострома»). А в Ярославле? (Ярославские). В Курске? (Курские).

Из чего можно сделать рожок? Из березы, клена, можжевельника. Раньше их делали из двух половинок и скрепляли берестой. А сейчас появились токарные станки, и рожки делают сразу же целиком. Звук рожка очень пронзительный, сильный.

На рожке играют наигрыши. Наигрыши бывают разные. Под песенные наигрыши поют песни, под плясовые и танцевальные можно плясать. А для чего нужны сигнальные наигрыши? Что за сигналы можно подать с помощью рожка? Когда людям могут пригодиться эти сигналы? (напомните ребенку, что на рожках раньше играли пастухи. А это значит, что звуком рожка пастух собирал стадо, охранял его)

Если Вы хотите больше узнать о рожках, то можете посмотреть передачу канала «Ремесло» об этих народных инструментах. Это ролик для старших детей и взрослых.

Речевое упражнение «Оркестр»

А теперь, когда ребенок познакомился с наиболее известными русскими народными музыкальными инструментами, можно поиграть в слова. Попросите малыша отгадать, как называется музыкант, который играет на данном инструменте.

Задания для игры:

- На гитаре играет гитарист, а на домре играет кто?… (домрист), а на баяне — ? …(баянист). А на гармони играет кто?… (Гармонист). На флейте — ?… (флейтист)

- А как называют музыканта, который играет на гуслях? (гусляр)

- А кто играет на балалайке? (балалаечник)

- На барабане играет… ? (барабанщик), а на жалейке?… (жалейщик). А на свирели — ? (свирельщик)

Главное в этом задании – стимулировать словотворчество детей, их желание экспериментировать со словами, развивать языковое чутье. Все дети в этом задании ошибаются, и это отлично! Если ребенок, например, скажет «На балалайке играет балалай», ответьте ему: «Такое слово могло бы быть в русском языке, но люди договорились называть этого музыканта по-другому. Догадайся, как». Пусть малыш попробует придумать другие слова. Дети могут назвать такие слова – «балалайщик», «балалист» и другие. Стимулируйте ребенка искать правильный вариант, но ни в коем случае не смейтесь над ошибками. Ведь это не ошибки, а словотворчество ребенка, его активный поиск точного слова, его экспериментирование с языком. В конце, если малыш так и не догадался, подскажите началом слова: «балала-е…» и назовите правильный вариант – «На балалайке играет балалаечник». В любом случае похвалите ребенка за его поиски ответов.

Еще раз хочу обратить внимание на то, что в этой игре главное не запоминание ребенком правильных названий профессий музыкантов, а активный поиск ответа и экспериментирование со словом.

Загадка — картинка для дошкольников.

На каких инструментах играют эти сказочные герои?

Вот и подошло к концу наше первое знакомство с русскими народными музыкальными инструментами. Но мы с Вами не прощаемся!

По просьбам читателей сайта для более удобного использования материала я выкладываю картинки из этой статьи в высоком разрешении в виде презентации «Русские народные музыкальные инструменты» в нашей группе Вконтакте «Развитие ребенка от рождения до школы» (найти их можно в разделе группы «Документы» — для тех, кто не знает где это находится — это правый столбик странички группы). Эту презентацию можно редактировать.

А с детьми можно выполнять задания и рассматривать картинки из статьи, данные в презентации ниже.

Еще на сайте о музыкальных инструментах для детей:

— Музыкальные инструменты своими руками: домашняя музыкальная мастерская, развивающие упражнения с самодельными музыкальными инструментами, познавательное видео для детей.

— Курс для родителей «Развитие музыкальности ребенка на основе метода Марии Монтессори: музыкальное развитие детей от рождения до трех лет».

Презентация «Русские народные музыкальные инструменты» для игр и занятий с детьми.

В презентацию вошли картинки из этой статьи для занятий с детьми. Скачать презентацию бесплатно можно:

До новых встреч в рубриках «Мир вокруг нас» и «Русские традиции и обычаи»

А если Вы хотите с ребенком попробовать сами поиграть на одном из доступных самодельных инструментов дома и сделать музыкальный инструмент из …. посуды :), то приглашаю Вас почитать статью «Колыбельные: слова, мелодии, игры для детей»

Познакомьтесь с историями других вещей:

Занимательная история утюга в картинках, загадках, заданиях и видео для детей и взрослых

Занимательная история часов для детей

Очень увлекательная и почти детективная история обыкновенной чашки

Получите НОВЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ АУДИОКУРС С ИГРОВЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

«Развитие речи от 0 до 7 лет: что важно знать и что делать. Шпаргалка для родителей»

Кликните на ссылку или на обложку курса ниже для бесплатной подписки

Автор курса — Валасина Ася, кандидат педагогических наук, автор сайта «Родная тропинка»

rodnaya-tropinka.ru

Народные инструменты. Русские народные инструменты. Русские народные музыкальные инструменты

Первые русские народные музыкальные инструменты возникли давным-давно, еще в незапамятные времена. О том, на чем играли наши предки, можно узнать из картин, рукописных брошюр и лубков.

Некоторое количество инструментов было найдено во время раскопок, и теперь уже ни у кого не может быть сомнений, что они действительно были распространены на Руси. Наши предки жить не могли без музыки. Очень многие из них умели самостоятельно изготавливать простейшие инструменты, которые затем передавались по наследству. Вечерами люди собирались и играли, отдыхая от трудового дня.

Давайте подробнее рассмотрим русские народные музыкальные инструменты. Хотя бы общее представление о них должно быть у каждого жителя нашей страны.

Гусли

Это инструмент со струнами. Впервые он появился на Руси.

Гусли – самый старинный струнный инструмент из всех, дошедших до нас. Они бывают шлемовидными и крыловидными. Последние изготавливались в форме треугольника, минимальное количество струн у них – 5, а максимальное – 14. Техника игры на крыловидных (звончатых) гуслях такова, что человек задевает правой рукой все струны сразу. А левой в это время нейтрализует ненужные звуки. Что же касается шлемовидных (также их называют псалтыревидными), то человек играет на них двумя руками сразу. Эти народные инструменты освоить достаточно сложно, но они того стоят.

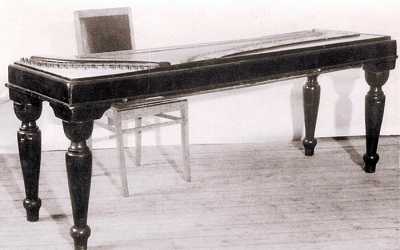

Гусли – самый старинный струнный инструмент из всех, дошедших до нас. Они бывают шлемовидными и крыловидными. Последние изготавливались в форме треугольника, минимальное количество струн у них – 5, а максимальное – 14. Техника игры на крыловидных (звончатых) гуслях такова, что человек задевает правой рукой все струны сразу. А левой в это время нейтрализует ненужные звуки. Что же касается шлемовидных (также их называют псалтыревидными), то человек играет на них двумя руками сразу. Эти народные инструменты освоить достаточно сложно, но они того стоят.Клавирообразные гусли

Рассмотрим и их. Они были распространены не только в древности, но и в ХХ веке, зачастую на них играли представители духовенства.

Эти гусли были похожи на псалтыревидные, но на порядок лучше. Основой этого инструмента служил прямоугольный ящик, оснащенный крышкой. На одной его стороне вырезалось несколько голосников (специальных овальных отверстий), затем к ней присоединялась пара деревянных щепок. В одну из них были ввернуты металлические колки, на них были намотаны струны из этого же материала. Другая щепка служила приструнником. Здесь не требуется особых объяснений, название говорит само за себя. На ней фиксировались струны. Этому инструменту присущ был фортепианный строй. Интересно то, что струны, аналогичные темным клавишам, располагались ниже соответствовавших белым. Чтобы играть на клавирообразных гуслях, нужно было знать ноты. Иначе бы не получилось нормальной мелодии. Народные инструменты, картинки которых вы видите перед собой, очаровывают каждого, кто их услышит.

Эти гусли были похожи на псалтыревидные, но на порядок лучше. Основой этого инструмента служил прямоугольный ящик, оснащенный крышкой. На одной его стороне вырезалось несколько голосников (специальных овальных отверстий), затем к ней присоединялась пара деревянных щепок. В одну из них были ввернуты металлические колки, на них были намотаны струны из этого же материала. Другая щепка служила приструнником. Здесь не требуется особых объяснений, название говорит само за себя. На ней фиксировались струны. Этому инструменту присущ был фортепианный строй. Интересно то, что струны, аналогичные темным клавишам, располагались ниже соответствовавших белым. Чтобы играть на клавирообразных гуслях, нужно было знать ноты. Иначе бы не получилось нормальной мелодии. Народные инструменты, картинки которых вы видите перед собой, очаровывают каждого, кто их услышит.Родственник кантеле

Невозможно не упомянуть гусли, по виду напоминавшие кантеле – инструмент родом из Финляндии. Скорее всего, на их создание русских вдохновили традиции этой страны. К сожалению, в ХХ столетии такие гусли были совершенно забыты.

Теперь вы знаете самые известные старинные народные струнные инструменты.

Балалайка

На ней многие фолк-музыканты играют и сегодня. Балалайка – это щипковый инструмент, оснащенный тремя струнами.

Ее размеры очень разнятся: бывают модели, размер которых достигает 600 мм, но также встречаются виды длиной 1,7 метров. В первом случае речь идет о так называемой приме, а во втором – о балалайке-контрабасе. Этот инструмент имеет немного выгнутый корпус из дерева, но в XVIII—XIX столетиях встречались также овальные. Если спросить любого иностранца, с чем ассоциируется у него Россия, то ему непременно придет в голову балалайка. Гармонь и жалейка – тоже символы нашей страны, однако менее популярные.

Ее размеры очень разнятся: бывают модели, размер которых достигает 600 мм, но также встречаются виды длиной 1,7 метров. В первом случае речь идет о так называемой приме, а во втором – о балалайке-контрабасе. Этот инструмент имеет немного выгнутый корпус из дерева, но в XVIII—XIX столетиях встречались также овальные. Если спросить любого иностранца, с чем ассоциируется у него Россия, то ему непременно придет в голову балалайка. Гармонь и жалейка – тоже символы нашей страны, однако менее популярные.Особенности звучания

Звучание у балалайки громкое, но нежное. Самые распространенные приемы игры – одинарное и двойное пиццикато. Не последнее место занимают также бряцание, дроби, вибрато, тремоло. Народные инструменты, в том числе и балалайка, звучат довольно мягко, хотя и звонко. Мелодии получаются очень душевными и зачастую печальными.

Балалайка-контрабас

Раньше у этого инструмента не было устоявшегося, повсеместно используемого строя.

Каждый музыкант настраивал его в соответствии со своими предпочтениями, настроением играемых мелодий и местными обычаями. Однако в XIX столетии В. Андреев кардинально изменил эту ситуацию, после чего балалайка стала непременным атрибутом многих концертов. Народные инструменты, фото которых вы видите, и сегодня многие музыканты используют в своих выступлениях.

Каждый музыкант настраивал его в соответствии со своими предпочтениями, настроением играемых мелодий и местными обычаями. Однако в XIX столетии В. Андреев кардинально изменил эту ситуацию, после чего балалайка стала непременным атрибутом многих концертов. Народные инструменты, фото которых вы видите, и сегодня многие музыканты используют в своих выступлениях.Академический и народный строй

Строй, созданный Андреевым, завоевал огромную популярность среди исполнителей, разъезжающих по стране. Он стал именоваться академическим. Помимо него, есть и так называемый народный строй. В данном случае легче брать трезвучия, а сложность заключается в том, что достаточно трудно использовать открытые струны. Помимо всего перечисленного, существуют и местные способы настройки балалайки. Их насчитывается двадцать.

Можно сказать, что балалайка – довольно популярный народный инструмент. Многие учатся играть на ней в музыкальных школах нашей страны, а также Казахстана, Украины и Белоруссии. Народные инструменты сегодня привлекают немало молодых людей, и это радует.

Древняя балалайка

На вопрос о том, когда появилась балалайка, нет однозначного ответа – существует много версий. А популярность она обрела в XVII столетии. Не исключено, что ее прародительницей является казахская домбра. Древняя балалайка была достаточно длинным инструментом, длина корпуса которого составляла приблизительно 27 см. А ширина его достигала 18 см. Также инструмент был примечателен весьма продолговатым грифом.

Видоизменение инструмента

Балалайки, на которых играют сегодня, внешне отличаются от древних. Видоизменил инструмент музыкант В. Андреев совместно с С. Налимовым, Ф. Пасербским, а также В. Ивановым. Эти люди решили, что дека должна производиться из ели, а задняя сторона – из бука. Кроме того, Андреев предложил сделать инструмент немного короче, до 700 мм. Замечательный человек Ф. Пасербский изобрел целую группу балалаек: приму, тенор, контрабас, пикколо, альт, бас. Сегодня без них невозможно представить традиционный русский оркестр. Спустя некоторое время этот человек, изготовивший многие русские народные инструменты, получил патент на них.

Балалайку можно использовать не только в оркестрах, также часто на ней играют сольно.

Гармонь

Это язычковый инструмент, относящийся к семейству клавишно-пневматических.

Гармонь не следует путать с аккордеоном и баяном.

Гармонь не следует путать с аккордеоном и баяном.Данный инструмент состоит из двух полукорпусов, на которых расположены панели с клавишами и кнопками. Левая сторона необходима для аккомпанемента: если зажать одну клавишу, будет слышен бас либо целый аккорд, а правая предназначена для игры. В середине расположено меховое отделение для накачивания кислорода к звуковым планкам гармони.

Чем этот инструмент отличается от аккордеона или баяна:

— на стандартной гармони музыкант обычно извлекает исключительно диатонические звуки, в некоторых случаях прибавляются также хроматические;

— меньшее количество октав;

— компактность.

Кто изобрел этот инструмент?

Нет точных сведений о том, где была изготовлена первая гармонь. По одной из версий она была создана в Германии, в XIX столетии. Ее изобретателем считается Ф. К. Бушман. Но существуют и другие версии. В Германии бытует мнение, что гармонь была создана в России, и если верить ученому Миреку, то первый такой инструмент был изготовлен в северной столице в 1783 году, его создал Франтишек Киршник – органный мастер родом из Чехии. Этот человек придумал оригинальный способ получения звука – посредством железного язычка, приходящего в движение от воздействия кислорода. С конца XIX столетия гармонь считается татарским народным инструментом. Есть и другие, не менее интересные версии.

Классификация гармоней

Эти народные инструменты, распространенные в России, подразделяются на два типа по способу получения звука. К первой категории относятся гармони, у которых во время движения мехов все клавиши при нажатии издают звуки одинаковой высоты. Такие инструменты довольно популярны. А ко второй категории относятся гармони, у которых высота звучания зависит от того, в какую сторону двигаются меха. Первый вид включает в себя инструменты «хромка» (наиболее популярная сегодня), «русская венка», а также «ливенка». А «тальянка», «тульская», «черепанка» и «вятская» относятся ко второй категории. Можно классифицировать гармони по виду правой клавиатуры, а конкретнее, по количеству клавиш. На сегодняшний день широкую известность получила «хромка», у которой два ряда кнопок, однако существуют инструменты и с тремя, а у некоторых вообще бывает всего один ряд. Теперь вы понимаете, что гармоней много и все они разные.

- Инструменты с одним рядом кнопок: «тульская», «вятская», «ливенская», «тальянка». Последнее название образовано от «итальянка», справа расположено 12/15 клавиш, а слева – 3.

- Инструменты с двумя рядами кнопок: «хромка», «русская венка».

- Гармонь автоматическая.

Ложки

Наши предки играли и на них. Минимальное количество ложек, приходящихся на одного музыканта – три, максимальное – пять.

Эти русские народные инструменты могут быть разного размера. При ударе ложек друг о друга выпуклой частью получается характерный звук. Высота его может колебаться в зависимости от способа его получения.

Эти русские народные инструменты могут быть разного размера. При ударе ложек друг о друга выпуклой частью получается характерный звук. Высота его может колебаться в зависимости от способа его получения.Техника игры

Музыкант, как правило, играет на трех ложках: одну он держит в правой руке, а оставшиеся две располагает между фалангами левой. Это несложно себе представить. Большинство исполнителей совершает удары по ноге или руке. Объясняется это тем, что так намного удобнее. Удары совершаются одной ложкой по двум, зажатым в левой руке. В некоторых случаях черпаки дополняются небольшими колокольчиками.

Белорусские музыканты предпочитают играть всего двумя ложками.

Следует отметить, что черпаки широко распространены среди фолк-исполнителей из США и Британии. Джефф Ричардсон, участник английского арт-рок-коллектива Caravan, во время концертов играет на электрических ложках.

Украинские народные инструменты

Несколько слов следует сказать и о них.

В давние времена на Украине были распространены цимбалы, волынки, торбаны, скрипки, гусли и другие духовые, ударные, а также струнные инструменты. В большинстве случаев их изготавливали из различных подручных материалов (кости зверей, кожа, древесина).

В давние времена на Украине были распространены цимбалы, волынки, торбаны, скрипки, гусли и другие духовые, ударные, а также струнные инструменты. В большинстве случаев их изготавливали из различных подручных материалов (кости зверей, кожа, древесина).Наибольшую популярность получила кобза-бандура, без которой невозможно представить украинский эпос.

Широкую известность завоевали также гусли. Это старинный инструмент со струнами, их могло быть много, вплоть до тридцати или сорока. Помимо украинцев и русских, на них играли чехи, белорусы и многие другие народности. Это говорит о том, что гусли действительно великолепны, они и сегодня не должны быть забыты.

Обязательно послушайте народные инструменты, названия которых теперь вам известны. Прекрасные мелодии точно не оставят вас равнодушными.

fb.ru

Русские народные инструменты Струнные | |

Гусли — прямоугольные (столообразные) наиболее сложный по конструкции тип русских гуслей в виде продолговатого плоского ящика с крышкой. Струны у старинных инструментов латунные, а у более современных — стальные; басовые, кроме того, обвиты канителью. | |

Балалайка — сравнительно молодой музыкальный инструмент. Первое упоминание о ней в письменных памятниках относится к 1715 году. Применение балалайки в музыкальной жизни народа было весьма разнообразным: на ней исполняли песни и танцы, сопровождали сольное и хоровое пение, ее вводили в состав различных инструментальных ансамблей. | |

Домра — струнный инструмент, получивший распространение в 16 — 17 вв. преимущественно среди скоморохов. Современная домра была реконструирована в 1896 году В.В. Андреевым. | |

Ударные | |

| Ложки — самый простой, самый колоритный и распространенный инструмент русского народа. Музыкальные ложки по внешнему виду мало чем отличаются от обычных столовых деревянных ложек, только выделываются они из более твёрдых пород дерева. Кроме того, музыкальные ложки имеют удлинённые рукоятки и отполированную поверхность соударений. Иногда вдоль рукоятки подвешивают бубенцы. |

| Трещотки — ударный инструмент, заменяющий хлопки в ладоши. Впервые трещотки как музыкальный инструмент описал Квитка.Состоят трещотки из набора 18 — 20 тонких дощечек длиной 16 — 18 см., соединённых между собой плотной верёвкой, продетой в отверстия верхней части дощечек. |

Бубен — музыкальный ударный инструмент в виде неширокой круглой деревянной обечайки, с натянутой на одной стороне кожаной мембраной. Иногда внутри обечайки подвешиваются бубенчики и колокольцы, а в прорези стенок вставляются бряцающие металлические пластинки. | |

Клавишные | |

Баян — один из наиболее совершенных из существующих в настоящее время хроматических гармоник. Баян отличается большой полнотой и силой звука, на нем возможно исполнение сложных музыкальных произведений. Баян впервые был сконструирован в начале настоящего столетия П.Е. Стерлиговым | |

Аккордеон— музыкальный инструмент, ручная гармоника. В русской традиции так принято называть только инструменты с правой клавиатурой фортепьянного типа (обычно несколько тембровых регистров) — в отличие, например, от баяна. Первый аккордеон запатентовал и дал ему название венский мастер К. Демиан (1829). Ранние модели имели 5—10 кнопок на правой и 2—4 на левой клавиатурах, при смене движения меха извлекались звуки разной высоты. | |

Гармошка – популярный народный инструмент, который раньше можно было увидеть практически на любом деревенском празднике. гармонь 25 клавиш (кнопки) в мелодии (правая рука) и 25 кнопки в басах или аккомпанементе (левая рука). | |

Духовые | |

Рожок представляет собой конической формы прямую трубу с пятью игровыми отверстиями сверху и одним снизу. На нижнем конце есть небольшой раструб, на верхнем — вклеенный мундштук. Общая длина рожка колеблется от 320 до 830 мм. Мундштук вырезают в форме мелкой чашечки, а нижний конец ствола — в виде конического раструба.Звук у рожка сильный, но мягкий.Существуют 2 типа рожка: для сольной и ансамблевой игры. | |

Свирель — русский инструмент типа продольной флейты.Свирель представляет собой простую деревянную (иногда металлическую) дудку. На одном конце её есть свистковое устройство в виде «клюва», а на середине лицевой стороны вырезаны разное количество игровых отверстий (обычно шесть). Изготавливается инструмент из крушины, орешника, клёна, ясеня или черёмухи. | |

Жалейка — небольшая трубочка из ивы или бузины, длиной 100 — 150 мм, в верхний конец которой вставлен пищик с одинарным язычком из камыша или гусиного пера, а на нижний надет раструб из коровьего рога или из бересты. Язычок иногда надрезают на самой трубочке. В стволе имеется от 3 до 7 игровых отверстий, дающих диатонический звукоряд; диапазон зависит от количества отверстий. | |

| Свистулька — народный музыкальный инструмент. Могут изготовляться из глины дерева пластмассы. |

| Волынка — традиционный музыкальный духовой инструмент многих народов Европы и Азии. Представляет собой воздушный резервуар, который, обыкновенно, делается из телячьей или козьей шкуры, снятой целиком, в виде бурдюка, зашитой наглухо и снабженной сверху трубкой для наполнения меха воздухом, с прикрепленными снизу одной, двумя или тремя игральными язычковыми трубками, служащими для создания многоголосия. |

| Сурна, иногда называемая сурьмой или сурепкой, делалась обычно из карагача. Звук у сурны резкий и гнусавый. Употреблялась она либо скоморохами в их буйных, удалых плясках, либо в военном обиходе |

studfiles.net

Русские народные инструменты

На вопрос о том, какой инструмент был прообразом первого струнного народного инструмента, обычно от детей можно услышать, что это балалайка или гитара. Очень мало кто осознает, что это был простой охотничий лук. Действительно, много раз перед охотой проверяя хорошо ли натянута тетива, человек заметил, что разные луки звучат не одинаково и люди решили использовать лук как музыкальный инструмент.Играть на разных луках неудобно, поэтому человек натянул на лук не одну тетиву, а несколько. И в результате этого получился инструмент очень напоминающий по внешнему виду арфу. Можно предположить, что таким образом появилась третья группа музыкальных инструментов – струнные музыкальные инструменты. Но натянутая на лук тетива будет звучать очень тихо, а если поднести эту звучащую тетиву к дуплу дерева или к пустому деревянному ящику, то звук усилится. Таким образом, очевидно, люди пришли к изобретению резонатора – неотъемлемой части любого струнного инструмента, который усиливает звук.

Одним из самых известных и древних струнных инструментов являются гусли. Первое упоминание о них относится к VI веку, а название их происходит от древнеславянского слова «густы» — гудеть, поэтому звучащая струна получила наименование «гусла». Таким образом гусли – это гудящие струны.

Причем, не безразлично из какого материала сделан корпус музыкального инструмента. Корпус резонатора гуслей, обычно, выдалбливали из сосны или ели, а деку (дека – значит крышка) делали из явора. Отсюда произошло и их название – гусли «яровчатые» (искаженное «яворчетые»).

В настоящее время существуют три разновидности гуслей: гусли звончатые или «яровчатые», гусли щипковые и гусли клавишные. Давайте рассмотрим по порядку эти три группы.

1. Гусли звончатые.

Гусли звончатые – самый древний вид гуслей. Вы их видите на картинке выше.

Это инструмент представляющий собой деревянный ящик крыловидной или трапецеидальной формы, поверх которого натянуты струны. Играют на них, защипывая струны или обеими руками или пальцами только правой руки. Левая рука при этом служит для того, чтобы приглушить звук определенной струны (ей прижимают струны, которые не должны звучать). На этих гуслях можно сыграть и щипком мелодию и бряцанием, как на балалайке и извлекать аккорды арпеджированно, как на арфе. В старину часто на этом инструменте играли, сопровождая свое пение народные сказители, исполнители былин. Одним из самых известных древнерусских сказителей был Боян.

Недостатком этих гуслей является небольшое количество струн (обычно 12-13), что ограничивает их возможности.

А вот гусли щипковые (следующая разновидность гуслей) значительно расширили технические и художественные возможности этого инструмента.

Они представляют собой большой прямоугольный столообразный резонатор, стоящий на ножках, на котором натянуты разной длины и толщины металлические струны(всего более 60). Защипываются они пальцами обеих рук, поэтому и называются щипковыми. Чтобы проще было ориентироваться в таком количестве струн, их натягивают в два ряда. В верхнем ряду располагаются основные звуки гаммы, а в нижнем – промежуточные хроматические звуки.

В конце XIX века появляется еще одна разновидность гуслей – гусли клавишные. Механика этого инструмента была во многом заимствована у фортепиано. По внешнему виду и размеру они похожи на гусли щипковые, но в левой части гуслей установлен специальный ящик с фортепианной клавиатурой и механикой.

думаю, вы понимаете, что струна звучит только в свободном состоянии. Если до нее дотронуться, она звучать не будет. Если на гуслях звончатых исполнитель сам прижимает струны, чтобы они не звучали, то на гуслях клавишных это делает механика. Когда ни одна клавиша фортепианной клавиатуры гуслей не нажата, то глушители (демпферы), которые есть над каждой струной, прижимают все струны и не дают им звучать. Если на фортепианной клавиатуре нажать, например, ноты «до», «ми», «соль», то глушители этих нот во всех октавах поднимутся (а октав там более пяти и в каждой октаве есть эти ноты, но разной высоты), дав возможность этим струнам колебаться (т.е. звучать). Если после этого провести по всем струнам, то зазвучат все ноты«до», «ми», «соль», освобожденные от глушителей во всех октавах (будут звучать более 15нот).

Таким образом, процесс игры благодаря механике упрощается, и в то же время звучание становится более богатым и насыщенным (благодаря большому количеству струн).

Одноголосные мелодии на клавишных гуслях исполняют редко, чаще играют на них аккорды, но можно на них играть и одноголосные мелодии, а при необходимости можно отстегнуть ящик с фортепианной клавиатурой, превратив их в гусли щипковые.

Следующий струнный инструмент, с которым мы с вами познакомимся, будет балалайка.

Первое упоминание об этом инструменте относится к концу XVII века. До 19 века это был очень примитивный, но распространенный инструмент. Его можно было встретить не только, как говорили, «между простым народом», но и в богатых домах. О популярности этого инструмента говорит частое упоминание его в песнях, пословицах, поговорках, загадках.

Помните популярную народную песню «Во поле береза стояла»:

«Сделаю себе я три гудочка,

Четвертую балалайку».

Или пример из пословиц:

«Наш брат Исайка – без струн балалайка».

Есть немало упоминаний этого инструмента и в произведениях русской литераатуры. Вот, например строки из Евгения Онегина А.С. Пушкина:

Иные нужны мне картины:

Люблю песчаный косогор,

Перед избушкой две рябины,

Калитку, сломанный забор,

На небе серенькие тучи,

Перед гумном соломы кучи

Да пруд под сенью ив густых

Раздолье уток молодых;

Теперь мила мне балалайка…

А вот строки Лермонтова:

Так перед праздною толпой

И с балалайкою народной

Сидит в тени певец простой

И бескорыстный и свободный!..

Откуда произошло название этого инструмента?

Многие исследоаватели отмечают, что корень слов «балалайка», или, как ее еще называли, «балабайка», родственен таким русским словам, как балакать балагурить, т.е. болтать, пустозвонить, поэтому в частушках, поговорках нередко подчёркивается именно этот смысл, например:

Балалаечка – гудок

Разорила весь домок…

Такая популярность балалайки продолжалась до начала 19 века, до появления в России сначала гитары, а затем гармони, которые вытеснили ее из употребления.

И неизвестно, как бы сложилась судьба этого инструмента, если бы на него не обратил внимание Василий Васильевич Андреев. Вот как описывал свою первую встречу с этим инструментом сам Андреев:

«…Был тихий июньский вечер. Я сидел на террасе своего деревянного дома и наслаждался тишиной деревенского вечера… Совершенно неожиданно я услыхал дотоле еще неведомые для меня звуки… Игрок наигрывал плясовую песню вначале довольно медленным темпом, а потом все быстрее и быстрее. Звуки разгорались все ярче, мелодия лилась, полная ритма, неудержимо подталкивая к пляске… Я сорвался с места и подбежал к флигелю, откуда неслись звуки; передо мной на ступеньках крыльца сидел крестьянин и играл… на балалайке!.. Я был поражен ритмичностью и оригинальностью приема игры на балалайке и никак не мог постичь, как такой убогий с виду, несовершенный инструмент, только с тремя струнами, может давать столько звуков!.. Присмотревшись внимательно, как играл Антип (имя работника), я попросил его тут же показать некоторые приемы игры». Андреев начал учиться играть на этом инструменте и вскоре почувствовал, что возможности этого инструмента очень ограничены: на ней было мало ладов, причем они не были зафиксированы, а были навязаны, поэтому часто сползали, их приходилось поправлять. Андреев долго изучал различные балалайки (в то время они были разной формы и конструкции), прежде чем сделать окончательный чертеж балалайки, с которым он отправился к скрипичному мастеру с просьбой изготовить по его чертежу балалайку. Изготовление первой балалайки оказалось очень не легким делом. Вот как описывает это сам Андреев:

«Когда в 1880-х годах я обратился впервые к инструментальному мастеру, очень талантливому, известному особой выделкой смычков и починкой старинных инструментов, с просьбой сделать по моим указаниям из лучших сортов дерева балалайку, то вначале он принял мое предложение за шутку; когда же я уверил его, что говорю совершенно серьезно, он так обиделся, что перестал со мной разговаривать, вышел в другую комнату, оставив меня одного. Я был очень смущен, но тем не менее решил настаивать на своем; в конце концов мне удалось убедить его не словами, делом… Я принес ему простую деревенскую балалайку, стоившую 35 копеек, на которой в то время играл сам, сделанную из простой ели, с навязанными ладами, и сыграл ему на ней несколько песен. Моя игра его настолько удивила, что-он согласился сделать мне балалайку с тем, чтобы я дал ему слово никому и никогда о том не рассказывать, так как такая работа для него унизительна и может серьезно повредить его репутации. Я долгими часами просиживал у него, следя за работой… и неоднократно был свидетелем, как при каждом звонке он быстро вскакивал и накрывал верстак тут же лежащим наготове платком, чтобы кто-нибудь из его заказчиков или посторонних не увидел лежащей на верстаке балалайки…»

Первый же концерт Андреева имел большой успех.

В 1885 году новую балалайку для Андреева изготовил известный петербургский мастер Франц Станиславович Пасербский. Она отличалась от первой балалайки, на ней впервые появились врезанные порожки, благодаря чему строй ее был значительно лучше. Порожков было пять, поэтому ее иногда называют «пятиладовой». На современной балалайке их более 20.

Давайте подробнее рассмотрим ее устройство.

Балалайка состоит из корпуса, грифа, на котором врезаны порожки и головки грифа, ее еще называют лопаткой. На ней находится колковый механизм, при помощи которого настраивают балалайку. На балалайке 3 струны: 2 из них настроены одинаково ( на ноту «ми», третья струна настроена на ноту «ля»). Играют на балалайке пальцем, чаще всего приемом, который называют «бряцанием», но иногда играют и «щипком».

Следующим шагом Андреева было создание ансамбля балалаечников из 8 человек, затем из 14. Он заказал разные виды балалаек: приму, секунду, альт, бас иконтрабас и с этим ансамблем давал концерты.

В 1892 году, во время гастролей во Франции Андрееву было присвоено звание академика Французской академии «за введение нового элемента в музыку». Ансамбль Андреева стали приглашать на самые почетные сцены Петербурга. Его слушали и восхищались многие русские музыканты. В частности, П.И. Чайковский сказал: «Какая прелесть эта балалайка! Какой поразительный эффект может она дать в оркестре! По тембру — это незаменимый инструмент!».

Вот так благодаря усилиям Андреева, которого называли «отцом русской балалайки» этот инструмент был возрожден и сейчас является самым, пожалуй, известным в мире русским народным музыкальным инструментом.

Следующим инструмент — это домра.

Музыканты-ученые предполагают, что далеким предком нашей русской домры явился египетский инструмент «пандура». У некоторых народов есть инструменты с похожими названиями: у грузин — чунгури и пандури, у южных славян — танбура, у украинцев — бандура, у туркменов — дутар, у монголов — домбур, у киргизов и татар — думра, у калмыков — домр.

В древней Руси большой популярностью в народе пользовались скоморохи. Они, как бы мы сейчас сказали, были профессиональными артистами, т.е. ходили по городам и селениям и зарабатывали себе на жизнь, давая представления. Искусство их было синтетическим: они и пели и плясали и разыгрывали различные сценки, в которых не редко высмеивали служителей церкви, купцов, бояр. Одним из любимых музыкальных инструментов скоморохов была домра.

. В искусстве скоморохов видели вред не только церковники, но и князья, бояре, а потом и цари. Это и явилось главной причиной начавшегося вскоре гонения на скоморохов.

В одном из царских указов XV века говорится: «Где появятся домры, сурны и гусли, то всех их велеть вымать и, изломав те бесовские игры, велеть жечь, а которые люди от того богомерзкого дела не отстанут — велеть бить батоги». А по одному из царских указов XVIIвека на окраину Москвы было свезено 5 доверху нагруженных подвод с музыкальными инструментами, которые были сожжены. В следствии этих действий домра была на несколько столетий забыта и только благодаря стараниям В.В. Андреева в конце 19 века этот инструмент был возрожден.

Если посмотреть на устройство этого инструмента, то мы заметим, что в отличие от балалайки, корпус этого инструмента имеет округлую форму.

Играют на нем не пальцами, как на балалайке, а медиатором (костяная или пластмассовая пластинка), благодаря чему звук извлекается более громкий, но более жесткий, по сравнению с балалайкой. Существуют две разновидности домр: трехструнная и четырёхструнная. Четырехструнная имеет такой же строй, как скрипка, поэтому на ней можно сыграть все произведения, написанные для скрипки. Звук у четырехструнной домры более тихий, поэтому ее редко используют в оркестре, а, в основном, она используется как сольный и ансамблевый инструмент. Давайте послушаем как звучит домра.

И балалайки и домры входят в состав оркестра русских народных инструментов. Существуют различные разновидности этих инструментов: балалайка прима, балалайка секунда, балалайка альт, балалайка бас, балалайка контрабас, домра пикколо, малая, меццо-сопрановая, альтовая, теноровая, басовая и контрабасовая. В оркестре русских народных инструментов получили распространение домры пикколо, малые, альтовые и басовые домры.

И в заключении хотелось бы несколько слов сказать о народных инструментах гармони и баяне, хотя они и не являются струнными, но у нас с вами сегодня последнее занятие по народным музыкальным инструментам и не поговорить о них нельзя.

Нельзя сказать достоверно, где именно впервые была изобретена ручная гармоника. Широко распространено мнение, что гармонь была изобретена в Германии, в начале XIX века.